兵庫,大阪エリアで害虫駆除ならトータルクリーン

トータルクリーンのサービス

こんなお悩みありませんか?

(PCO)におまかせ下さい

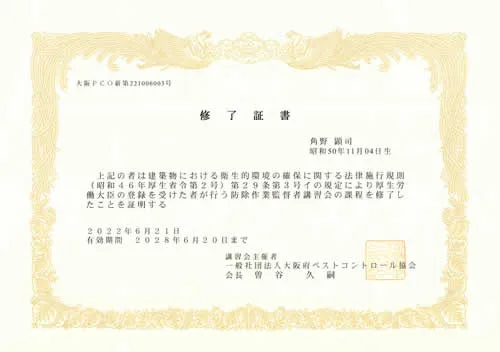

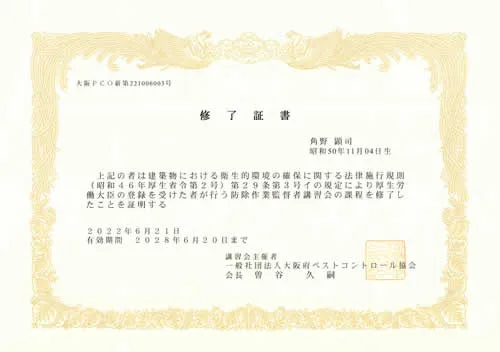

- 防除作業監督者資格(国家資格)

- ペストコントロール1級技術者

- ペストコントロール技能士

- ペストコントロール従事者

- わな猟狩猟免状

- 毒物劇物取扱責任者資格

他社にはできない判断や施工が強みです。

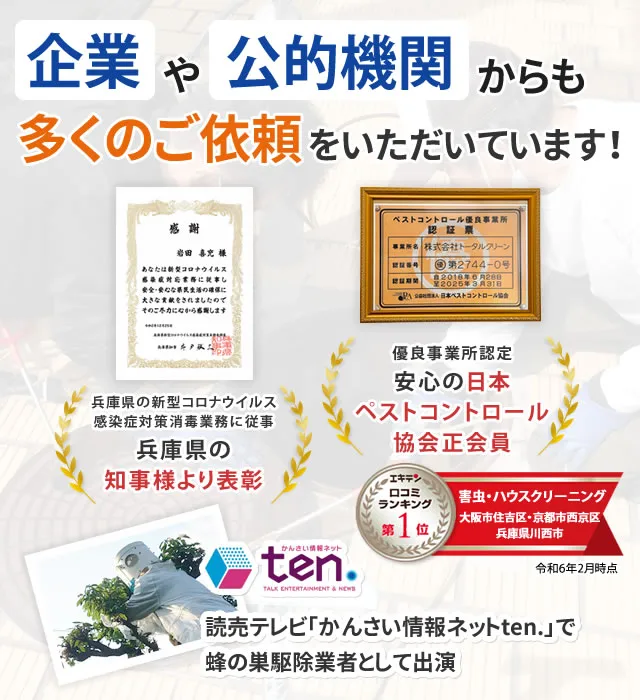

- 兵庫・大阪・京都の市・区役所から受注の優良事業者

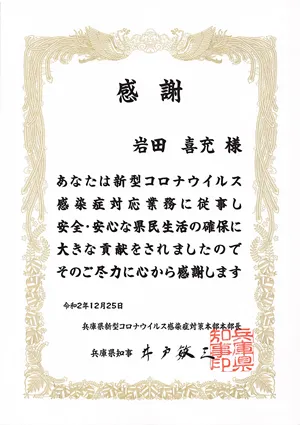

- 兵庫県知事からの表彰実績あり

- 納得の安心価格

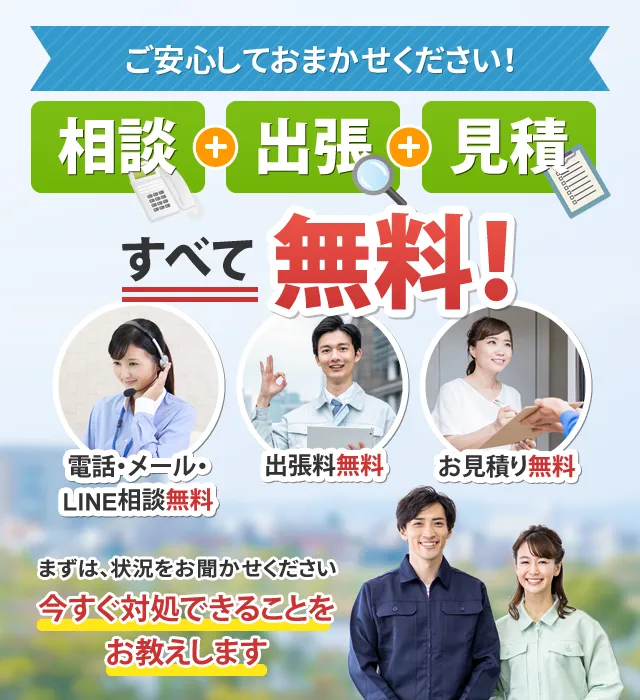

- お問い合わせ・お見積り無料

- 50年の信頼と120,000件の実績

- スピーディーで正確な判断力

破格な高額請求だけが

破格な高額請求だけが悪徳業者ではありません。

価格重視で依頼してしまうと、実績の少ない業者は消毒作業に対する知識がないため、逆にウイルスを拡げてしまうという被害が出ているのも事実です。日本ペストコントロール協会正会員である当社は、市役所や区役所からの依頼を受けている優良事業所ですので、安心してご依頼ください。

アライグマ駆除

ウイルス消毒除菌

ワックスがけ

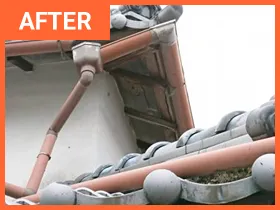

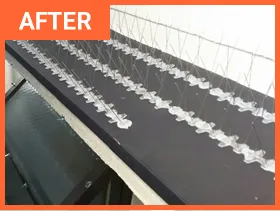

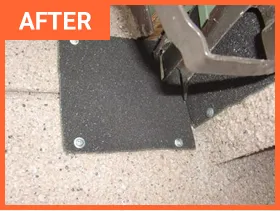

作業の施工例

よくある質問

- 対応エリアはどこまで?

-

おもに、兵庫、大阪、京都、奈良、和歌山市内になりますが、エリア外でもご相談ください。

- 依頼したら、すぐに来てもらえる?

-

はい、最短で当日の夕方に駆けつけます。

すでに予約が入っている場合は、お客様のご予定に合わせて後日お伺いする場合もございます。 - 作業員はどこからくるの?

-

当社は本社が兵庫県ですが、大阪や京都にも営業所があります。お客様に一番近い営業所から当社の作業員が伺います。

駆除業者は仲介業者が運営していることが多いですが、当社は全て自社の作業員が責任を持って伺いますのでご安心ください。 - 作業員はどういう人ですか?

-

当社は、駆除や消毒、ハウスクリーニングなどそれぞれ専門に特化した作業員が対応します。

また、「ペストコントロール技術者認証制度」という資格制度の高度教育課程を修了し、試験に合格した作業員ですのでご安心ください。

- 作業にどれぐらい時間がかかるの?

-

サービス内容や作業範囲によって異なりますので、お見積時にお伝えさせていただきます。

- 見積よりも料金が高くなることはある?

-

当社は、見積もり額以上の請求を行うことはございません。

お電話での概算見積も、作業費・駆除費・諸費用全て込みの料金でお伝えいたします。関西エリアに悪徳業者が増えている中、当社は誠実な対応を重ね、120,000件以上の駆除施工を行なって参りました。

兵庫県知事からの表彰を受賞し、市・区役所からの依頼も日々受けておりますので、安心してご依頼ください。

- 悪徳業者などが多い業界だと聞くので不安です。

-

実際にそのような業者の被害に遭われているお客様もいらっしゃるので、不安はごもっともです。

不安解消の1つとして、当社はお客様に相見積もりをお勧めしております。また、当社では害虫駆除の専門知識を習得した専任技術者や機器材、設備、その他各種保険の加入など全ての条件を満たした事業所に適用される「ペストコントロール優良事業所」の認定企業です。

問合せから作業完了まで全て自社で行っておりますので、専門性の高い作業も適正な価格でご提案いたします。

ご安心してご依頼いただける自信がありますので、不明な点は遠慮なくご相談ください。

知っトク情報

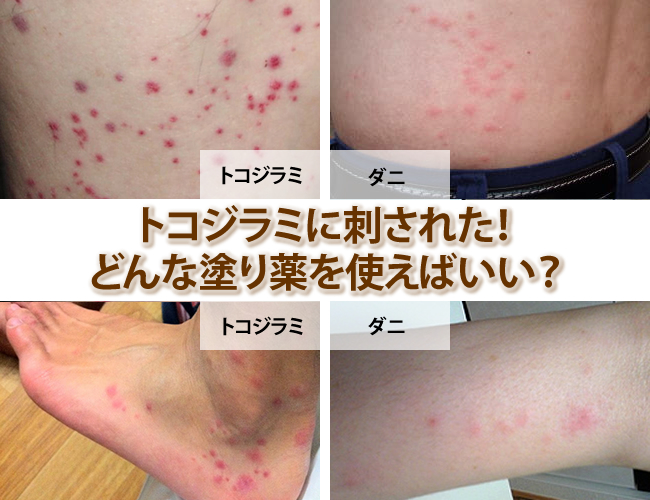

本記事にたどり着いたあなたは、まさにそう思っていらっしゃるのではないでしょうか?近年、温暖化などの地球環境の…

お知らせ

- 2024.3.20

- 2024.3.15

- 2024.1.1