「食品工場の防虫対策のために防虫カーテンを設置したいが、知識を備えてから進めたい」

「防虫カーテンの設置が食品工場の虫対策で有効と聞いたけど、具体的な方法を知りたい」

食品工場の衛生管理を担当されている皆様、このようなお悩みをお持ちではありませんか?

私たち株式会社トータルクリーンは、業歴50年以上、累計施工実績12万件以上を誇る害虫・害獣駆除の専門会社で、テレビ朝日「グッド!モーニング」といったメディアで専門家として解説させていただいた実績もございます。

この記事は私たちトータルクリーンが現場で遭遇してきた事例をもとに解説をしており、トータルクリーンで食品工場の防虫対策の責任者をしている角野がどのような視点でチェックしているかも説明しておりますので、この記事を読んでいただければ食品工場における虫モニタリングに関する基本的な取り組みやポイントを理解いただけると思います。

この記事を読了いただくことで、なぜ防虫カーテンが必要なのかという理由から、貴社の工場に最適な製品を自信を持って選ぶための知識、そしてその効果を最大限に引き出すプロの運用方法などをご理解いただけます。

私たちが現場で培ってきた知見をもとに、具体的で実践的な内容を解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

Table of Contents

【基本知識】食品工場で使われる防虫カーテンとは?主な種類と特徴

防虫カーテンと一言でいっても、その種類はさまざまです。

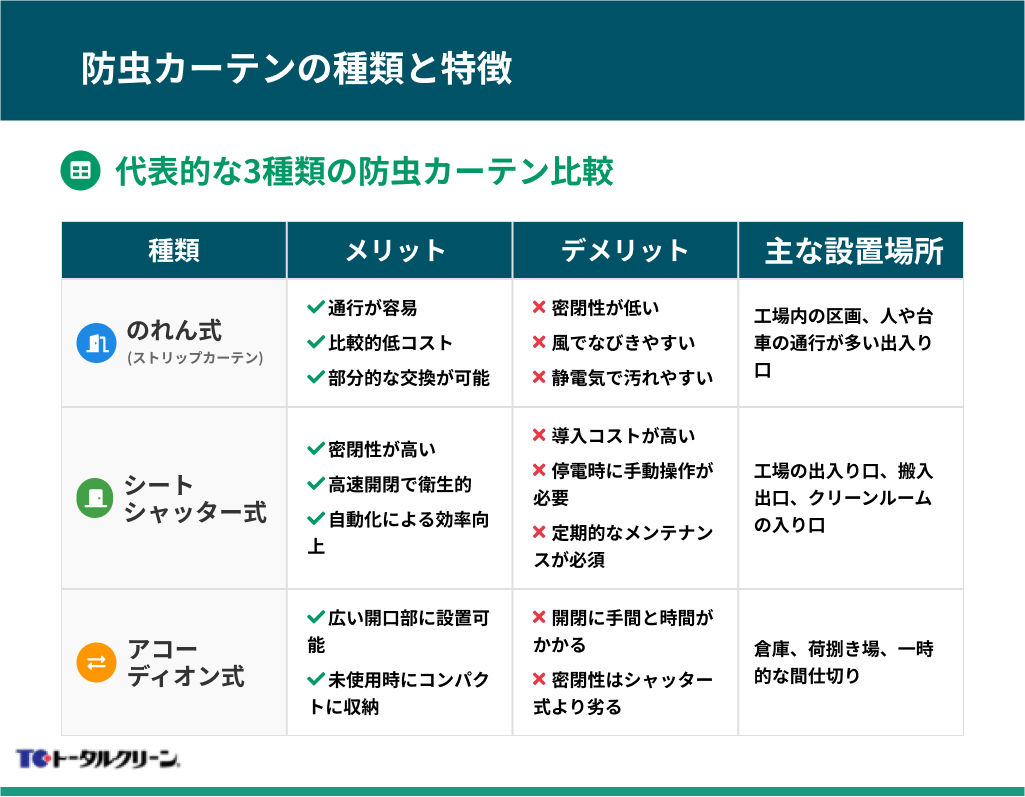

まずは、食品工場で一般的に使用される代表的な3つの種類と、それぞれの特徴を理解していきましょう。ご自身の工場ではどのタイプが適しているか、イメージしながら読み進めてみてください。

意思決定の参考にしやすいよう、それぞれのメリット・デメリットを以下の表にまとめました。

| 種類 | メリット | デメリット | 主な設置場所 |

|---|---|---|---|

| のれん式(ストリップカーテン) | ・通行が容易・比較的低コスト・部分的な交換が可能 | ・密閉性が低い・風でなびきやすい・静電気で汚れやすい | 工場内の区画、人や台車の通行が多い出入り口 |

| シートシャッター式 | ・密閉性が高い・高速開閉で衛生的・自動化による作業効率向上 | ・導入コストが高い・停電時に手動操作が必要・定期的なメンテナンスが必須 | 工場の出入り口、搬入出口、クリーンルームの入り口 |

| アコーディオン式 | ・広い開口部に設置可能・未使用時にコンパクトに収納できる | ・開閉に手間と時間がかかる・シートシャッター式より密閉性は劣る | 倉庫、荷捌き場、一時的な間仕切り |

のれん式(ストリップカーテン):最も一般的で汎用性が高い

ビニール製の短冊状シートを重ねて吊るした、いわゆる「のれん」タイプのカーテンです。人やフォークリフトが通行する際に、必要な分だけシートがめくれるため、開閉の手間がなく、通行の妨げになりにくいのが最大のメリットです。設置も比較的容易で、コストも抑えられます。ただし、構造上どうしても隙間ができやすく、強風にあおられやすいため、密閉性は他のタイプに劣ります。

シートシャッター式:密閉性と自動化に優れる

シート状のカーテンが上下または左右に高速で自動開閉するタイプです。センサーで人やフォークリフトを感知して開閉するため、開口時間を最小限に抑えられ、極めて高い防虫効果と密閉性を発揮します。特に衛生管理レベルの高いエリアや、外部と直接つながる搬入口などに最適です。ただし、導入コストが高価であり、定期的なメンテナンスが不可欠という側面もあります。

アコーディオン式:広い開口部に対応可能

その名の通り、アコーディオンのように折りたたんで開閉するカーテンです。広い間口を1枚のシートで仕切ることができ、使用しないときはコンパクトに収納できるため、スペースを有効活用できます。倉庫や荷捌き場など、大きな開口部を必要に応じて仕切りたい場合に適しています。手動で開閉するタイプが多く、シートシャッターほどの密閉性や迅速性はありません。

【プロが教える選び方】失敗しない防虫カーテン選定の5つの重要ポイント

さて、ここからが本題です。多種多様な製品の中から、自社の工場に本当に合った一枚を選ぶには、どこに注目すればよいのでしょうか。多くの担当者様が見落としがちな盲点も含め、私たち害虫駆除のプロが実際にチェックしている5つの重要なポイントを解説します。

ポイント1:設置場所と目的で「種類」を選ぶ

まず最も重要なのは、「どこに、何のために設置するのか」を明確にすることです。例えば、以下のように考えてみましょう。

- 外部に面した搬入口で、虫の侵入を徹底的に防ぎたい→ 密閉性の高い「シートシャッター式」が第一候補です。

- 工場内部の製造エリアと通路を区画したい→ 人や台車の通行頻度が高いなら「のれん式」が使いやすいでしょう。

- 広い倉庫内で、一時的に作業スペースを確保したい→ 広い間口に対応できる「アコーディオン式」が適しています。

このように、場所と目的を具体的にすることで、選ぶべきカーテンの種類は自ずと絞られてきます。

ポイント2:対象の害虫と科学的根拠で「色」を選ぶ

防虫カーテンといえば、オレンジや黄色のものをよく見かけませんか?これには、昆虫の習性に基づいた科学的な理由があります。

多くの夜行性昆虫(飛翔性昆虫)は、光に向かって集まる「正の走光性」という習性を持ちます。特に、人間の目には見えない紫外線などの短波長の光によく反応します。オレンジ色や黄色のシートは、この虫が好む短波長の光(約500nm以下)をカットする効果があり、虫をカーテンの外に引き寄せにくくするのです。これが「防虫カーテンの色」の仕組みです。

したがって、夜間に活動する飛翔性昆虫の侵入が問題となっている工場では、オレンジ色のカーテンが非常に効果的です。

ポイント3:通行量と耐久性で「シートの厚み・材質」を選ぶ

カーテンの耐久性は、シートの「厚み」と「材質」で決まります。これも、設置場所の状況に合わせて選ぶことが重要です。

- フォークリフトが頻繁に通る場所: 接触による破損を防ぐため、厚みが2mm以上の丈夫なシートを選びましょう。

- 人の通行が中心の場所: 通行のしやすさを考慮し、厚み1mm程度の比較的薄いシートが適しています。

また、材質は一般的に「塩化ビニル(PVC)」が主流ですが、より寒冷地での使用に適した「オレフィン系」などもあります。自社の運用環境に合わせた材質・厚みを選ぶことが、カーテンを長持ちさせる秘訣です。

ポイント4:HACCP対応と法規制で選ぶ

食品工場では、安全性に関わる法規制への対応も不可欠です。万が一の火災に備える「防炎性能」や、静電気によるホコリの付着を防ぐ「帯電防止機能」は、多くの製品で標準的な仕様となっています。

また、近年では環境規制(RoHS指令など)に対応した製品も増えています。単に「HACCP対応」という言葉だけでなく、自社の工場で求められる安全基準や衛生管理のレベルを明確にし、それを満たす仕様の製品を選ぶようにしましょう。

ポイント5:作業効率と安全性で「レールの種類やオプション」を選ぶ

意外と見落としがちなのが、カーテンを吊るす「レール」の種類です。常にカーテンを閉めておきたい場所なら「固定式レール」で問題ありませんが、台車での搬出入などで一時的に全開にしたい場合は、横にスライドさせてカーテンを畳める「可動式(開閉式)レール」が便利です。

また、のれん式カーテンの場合、向こう側が見えにくいと人やフォークリフトとの接触事故につながる危険があります。安全性を高めるために、一部に透明なシートを組み合わせる「透明窓付き」のオプションも検討するとよいでしょう。日々の作業効率と安全性を損なわないための、細やかな配慮が重要です。

【効果半減?】プロが見た!防虫カーテンのよくあるNGな使い方と正しい運用法

「高価な防虫カーテンを導入したのに、なぜか虫が入ってくる…」私たちは現場で、そんな悲しいご相談をいただくことがあります。その原因のほとんどは、製品の性能ではなく「使い方」にあります。ここでは、プロの視点から見た、よくあるNGな使い方と、効果を最大化するための正しい運用法をご紹介します。

NG例1:カーテンの下や横に隙間が空いている

最も多い失敗事例が、これです。カーテンの丈が足りずに床との間に隙間ができていたり、幅が足りずに壁との間に隙間ができていたりするケースです。虫にとっては格好の侵入経路となってしまい、せっかくのカーテンの効果が半減してしまいます。オーダーメイドで注文する際は、設置場所の寸法を正確に測定することが極めて重要です。

NG例2:汚れたまま放置されている

ビニール製のカーテンは静電気を帯びやすく、ホコリや油汚れが付着しやすいものです。この汚れを放置すると、それを餌とするチャタテムシなどの害虫の発生源になったり、汚れが製品に落下して異物混入の原因になったりするリスクがあります。また、カーテンが汚れて透明度が落ちると、見通しが悪くなり、衝突事故の原因にもなりかねません。

正しい運用法:効果を最大化する3つのルール

NG例を踏まえ、防虫カーテンの効果を維持し、安全に運用するための3つのルールをご紹介します。

- 定期的な点検と清掃: 最低でも月に1度は、カーテンに破損や隙間がないか、汚れが付着していないかをチェックしましょう。清掃は、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませて拭き、最後に乾拭きするのが基本です。

- 破損箇所の早期修復: シートに破れや大きな傷を見つけたら、放置せずに速やかに部分交換や補修を行いましょう。「これくらいなら大丈夫」という油断が、大きな問題につながります。

- 従業員への教育徹底: なぜ防虫カーテンが必要なのか、その重要性と正しい使い方(丁寧な通行、破損時の報告など)を全従業員で共有することが不可欠です。

防虫カーテンの効果をさらに高める!害虫駆除会社が実践する周辺対策

忘れてはならないのは、防虫カーテンはあくまで防虫対策の一部だということです。その効果を最大限に高めるためには、IPM(総合的有害生物管理)の考え方に基づき、他の対策と組み合わせることが重要です。ここでは、私たちプロが必ずチェックする3つの周辺対策をご紹介します。

※IPMとは、Integrated Pest Managementの略で、IPM(総合的有害生物管理)とは、化学薬剤だけに頼るのではなく、状況に応じて様々な防除技術を最適に組み合わせることで、有害生物を管理する手法です。このアプローチは、人の健康へのリスクと環境への負荷を最小限に抑えつつ、予め設定した管理基準まで有害生物を効果的に制御し、そのレベルを維持し続けることを目的としています。

参考サイト:「IPMという手法を駆使して」公益社団法人日本ペストコントロール協会

参考サイト:「IPMをご存知ですか?」東京都健康安全研究センター

建物の構造的な欠陥(隙間)をなくす

カーテン以外の侵入経路を断つことが基本です。ドアや窓の隙間、壁のひび割れ、配管が壁を貫通する部分の隙間など、あらゆる隙間をパテやシーリング材で徹底的に塞ぎます。建物の老朽化とともに新たな隙間が生まれることもあるため、定期的な点検が欠かせません。

工場周辺の環境を整備する

工場の外に虫を寄せ付けない環境を作ることも重要です。例えば、屋外の照明を、虫が集まりにくいLEDやナトリウムランプに変える「ライトトラップ対策」は非常に効果的です。また、敷地内の雑草や水たまりは、害虫の発生源や隠れ家になります。定期的に除草や排水を行い、常に清潔な状態を保ちましょう。

陽圧管理で空気の流れをコントロールする

少し専門的になりますが、これは非常に効果的な方法です。クリーンルームなどで採用される手法で、室内の気圧を外よりもわずかに高く保つ(陽圧化する)ことで、ドアやカーテンを開けた際に、空気の流れによって虫が外へ押し出され、内部への侵入を防ぐことができます。空調設備との連携が必要になりますが、衛生管理レベルを格段に向上させることができます。

食品工場の防虫カーテンに関するQ&A

最後に、お客様からよくいただくご質問とその回答をまとめました。

Q1. 防虫カーテンの耐用年数(寿命)はどれくらいですか?

A1. 使用環境やシートの材質、厚みによって大きく異なりますが、一般的な目安としては3年~5年程度です。シートが硬化して柔軟性がなくなったり、黄色く変色したり、表面の傷で透明度が著しく落ちたりしたら、交換のサインとお考えください。

Q2. 防虫カーテンはオーダーメイドでの注文は可能ですか?

A2. はい、ほとんどのメーカーや販売店で、設置場所のサイズに合わせたオーダーメイドが可能です。むしろ、前述の通り隙間を作らないために、正確な採寸に基づいたオーダーメイドを強く推奨します。採寸や仕様の選定に不安がある場合は、専門業者に相談するのが確実です。 (参考:当社の施工実績は累計12万件以上です)

Q3. 防虫カーテンの設置は自分たちでもできますか?

A3. のれん式の比較的小規模なものであれば、DIYでの設置も不可能ではありません。しかし、重量のあるカーテンを天井や壁にしっかりと固定するには専門的な知識と技術が必要です。設置不良によるカーテンの落下事故や、建物の破損リスクを考えると、専門業者に依頼するのが最も安全で確実です。

まとめ:最適な防虫カーテンで、安全・安心な食品工場を実現しましょう

今回は、食品工場の防虫対策の要となる防虫カーテンについて、その種類からプロの視点による選び方、そして効果を最大化する運用方法まで、網羅的に解説しました。

最後にもう一度、失敗しないための選定ポイントを振り返っておきましょう。

- ポイント1:設置場所と目的で「種類」を選ぶ

- ポイント2:対象の害虫と科学的根拠で「色」を選ぶ

- ポイント3:通行量と耐久性で「シートの厚み・材質」を選ぶ

- ポイント4:HACCP対応と法規制で選ぶ

- ポイント5:作業効率と安全性で「レールの種類やオプション」を選ぶ

この記事でご紹介した知識を活用すれば、きっと貴社の工場に最適な防虫カーテンが見つかるはずです。そして、それを正しく運用し、周辺対策と組み合わせることで、異物混入のリスクを大幅に低減し、監査にも自信を持って対応できる、安全・安心な衛生環境が実現できます。

もし、「防虫カーテンの設置や周辺対策も含めて、専門家の意見が聞きたい」とお考えでしたら、どうぞお気軽に私たち株式会社トータルクリーンにご相談ください。害虫駆除と衛生管理のプロとして、貴社の状況に合わせた最適なご提案をさせていただきます。

また、食品工場の監査で指摘されがちな盲点の解説から、世界標準の管理手法「IPM」に基づく具体的な三大原則、さらに多くの工場で見落とされがちな「やってはいけない対策」まで、この一本で要点がすべて分かる動画を公開しています。ぜひご覧ください。