「工場の隅でネズミのフンを見つけてしまった…」

「HACCPの監査が近いのに、防虫防鼠の記録がこれで十分なのか不安」

「万が一、製品にネズミの毛やフンが混入したらと思うと心配だ」

食品工場の衛生管理を担当されている皆様にとって、ネズミの発生は決して他人事ではない、深刻な問題ではないでしょうか。

市販の殺鼠剤を安易に設置したり、自己流の対策を繰り返したりすることが、かえってネズミに警戒心を抱かせ、問題をより根深く複雑にしているケースは少なくありません。知らず知らずのうちに、間違った対策で貴重な時間とコストを浪費している可能性もあるのです。

この記事は私たちトータルクリーンが現場で遭遇してきた事例をもとに解説をしており、トータルクリーンで食品工場の防虫・防鼠対策の責任者をしている角野(@角野 顕司)がどのような視点で食品工場における防鼠対策に対応しているかを整理してお話していきます。

Table of Contents

なぜ食品工場ではネズミ対策が重要なのか?

食品工場においてネズミ対策は、単に「虫や動物を追い払う」という単純な問題ではありません。それは会社の信頼、製品の安全性、そして事業そのものを守るための、極めて重要な経営課題です。もし対策を怠ると、以下の3つの深刻なリスクを招く可能性があります。

リスク1:食中毒や異物混入による健康被害と信用の失墜

ネズミはサルモネラ菌やレプトスピラ菌など、様々な病原菌を保有しています。これらの菌がネズミの糞尿などを介して製品や製造ラインを汚染した場合、大規模な食中毒事故につながる危険性があります。

また、ネズミの体毛や糞などが製品に混入する「異物混入」は、消費者からのクレーム、製品回収、そしてブランドイメージの決定的な失墜を招きます。一度失った信頼を回復するのは、容易ではありません。

リスク2:行政指導や営業停止命令につながる法的リスク

ネズミの発生が放置されている状態は、食品衛生法における「不衛生な状態」と見なされ、保健所による行政指導の対象となります。衛生状態の改善が見られない場合、最悪のケースでは業務改善命令や営業停止といった、事業の根幹を揺るがす厳しい処分が下される可能性があります。

リスク3:施設や製品の破損による直接的な経済損失

ネズミは硬いものをかじる習性があり、工場の壁や断熱材、電気ケーブルなどを破壊することがあります。 特にケーブルの破損は、漏電による火災や生産設備の停止といった、予期せぬ重大事故の原因となり得ます。また、原材料や包装資材、完成品がネズミにかじられたり汚染されたりすれば、それらはすべて廃棄せざるを得ず、直接的な経済損失となります。

これらのリスクは、どれか一つでも発生すれば、企業の存続に大きな影響を与えます。

だからこそ、食品工場のネズミ対策は「起きてから対応する」のではなく、「常にリスクを管理する」という視点が不可欠なのです。次の章では、その管理体制の根幹となるHACCPとネズミ対策の関係について、さらに詳しく見ていきましょう。

【HACCPの必須知識】ネズミ対策で遵守すべき基準とポイント

2021年6月から、原則としてすべての食品等事業者に「HACCP(ハサップ)」に沿った衛生管理が義務化されました。このHACCPの考え方において、ネズミ対策は極めて重要な要素として位置づけられています。

参考サイト:「HACCP(ハサップ)」厚生労働省

HACCPの前提となる「一般的衛生管理プログラム」とネズミ対策の関係

HACCPは、「重要管理点(CCP)」と、その土台となる「一般的衛生管理プログラム」の二本柱で構成されています。そして、ネズミやゴキブリといった有害生物の管理は、この「一般的衛生管理」の中で明確に実施すべき項目として定められています。

つまり、効果的なネズミ対策ができていない状態では、HACCPの基準を満たしているとは言えないのです。監査においても、防虫防鼠の管理状況は厳しくチェックされるポイントの一つです。

具体的に何をすべき?HACCPで求められる防虫防鼠の管理手順

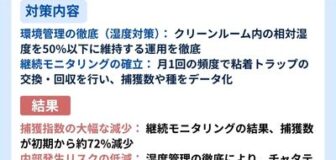

HACCPでは、ただネズミを駆除するだけでなく、科学的根拠に基づいた管理体制を構築し、それを継続することが求められます。そのための具体的な手順を以下の表にまとめました。

| 手順 | 具体的な内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 1. 現状把握と調査 | 防虫防鼠の専門業者による調査を実施し、建物の構造上の弱点やネズミの侵入経路、生息状況を正確に把握する。 | 思い込みを捨て、専門家の客観的な視点で問題点を洗い出すことが重要です。 |

| 2. 管理基準の設定 | 調査結果に基づき、「捕獲トラップで月に1匹以上捕まったら要警戒」など、具体的な管理基準(閾値)を設定する。 | 「ゼロを目指す」という理想だけでなく、現実的な管理基準を設けることが継続のコツです。 |

| 3. 対策の計画・実施 | 管理基準を達成・維持するため、侵入経路の閉鎖、捕獲トラップの設置、清掃・整理整頓の徹底といった具体的な対策計画を立て、実施する。 | 一つの対策に頼るのではなく、複数の対策を組み合わせることが効果的です。 |

| 4. モニタリングと記録 | トラップの捕獲状況や、ラットサイン(糞、かじり跡など)の有無を定期的に点検し、その結果を正確に記録・保管する。 | この「記録」こそが、HACCP監査における最も重要な証拠となります。 |

| 5. 評価と改善 | 記録データを分析し、対策の効果を評価する。管理基準を超えた場合は、原因を究明し、対策計画を見直す(改善措置)。 | 「やりっぱなし」にせず、PDCAサイクルを回し続けることが管理レベルの向上につながります。 |

「記録」の重要性:監査で提出を求められる文書と記載例

HACCPの監査では、「対策をきちんと実施していること」を客観的に証明するために、正確な記録が何よりも重要視されます。口頭で「やっています」と説明するだけでは不十分です。

最低限、以下の項目を含む管理記録を作成し、保管しておく必要があります。

- 点検配置図:建物のどの場所に、どのようなトラップを、いくつ設置しているかを示した図面。

- 点検記録表:いつ(年月日)、誰が、どのトラップを点検し、どのような状況(捕獲の有無、異常の有無)だったかを記録する表。

- 年間管理計画書:年間の点検スケジュールや、対策内容を定めた計画書。

これらの記録を整備することは、自社の衛生管理レベルを証明し、監査をスムーズにクリアするために不可欠です。しかし、「言うは易く行うは難し」で、この管理体制を自社だけで構築・維持するのは大変な労力がかかります。だからこそ、その場しのぎではない、持続可能な対策の全体像を知る必要があります。

次の章では、プロが実践するネズミ対策の国際的なスタンダード「IPM」について詳しく解説します。この考え方を理解することが、根本的な問題解決への第一歩です。

プロが実践するネズミ対策の全体像「IPM(総合的有害生物管理)」とは?

「IPM」という言葉を初めて聞く方もいらっしゃるかもしれません。IPMとは「Integrated Pest Management(総合的有害生物管理)」の略で、特定の殺虫剤や駆除方法に頼るのではなく、利用可能な全ての技術や方法を組み合わせ、経済的被害や健康被害を許容できないレベル以下に抑えるための考え方です。これは、現在の食品工場における衛生管理の国際的なスタンダードとなっています。

に準じたネズミ対策.png)

IPMの3つの柱:「予防」「駆除」「モニタリング」

IPMは、以下の3つの活動を柱として、継続的なサイクルを回していきます。

- 予防 (Prevention):ネズミが侵入しにくい、また棲み着きにくい環境をあらかじめ作っておくこと。最も重要視される活動です。

- 駆除 (Control):万が一、ネズミが発生してしまった場合に、安全かつ効果的な方法でこれを排除すること。

- モニタリング (Monitoring):ネズミの生息状況を継続的に監視し、対策の効果を客観的に評価すること。

この3つの活動を、以下のステップで体系的に進めていきます。

【Step1】調査・モニタリング:敵を知り、弱点を把握する

効果的な対策の第一歩は、現状を正確に把握することから始まります。プロはまず、ネズミの活動の痕跡である「ラットサイン」を探します。

- 糞(フン):どこに落ちているかで、ネズミの種類や活動範囲を推測します。

- かじり跡(食害・齧歯痕):柱や壁、配線などのかじり跡は、ネズミの存在を示す直接的な証拠です。

- こすり跡(ラットサイン):壁際や通路の隅など、ネズミが繰り返し通ることで体毛や汚れが付着し、黒光りした跡が残ります。

これらの痕跡調査と並行して、粘着トラップなどを建物の内外に計画的に配置し、どこで、どのような種類のネズミが、どの程度活動しているのかをデータとして収集します。

【Step2】対策の実施:複数の手法を組み合わせる

調査結果に基づき、複数の対策を組み合わせて実施します。これを「防除」と呼びます。

- 環境的対策:清掃・整理整頓(3S)を徹底し、ネズミの餌や巣の材料となるものをなくします。

- 物理的対策:侵入経路となる壁の穴や隙間を塞ぐ防鼠工事や、粘着トラップ、捕獲カゴを設置します。

- 化学的対策:殺鼠剤(ベイト剤)を使用します。ただし、食品工場では製品への汚染リスクがあるため、使用場所や方法を厳格に管理する必要があります。

【Step3】評価と改善:対策効果の検証と計画の見直し

対策は「実施して終わり」ではありません。モニタリングで得られたデータ(トラップの捕獲数など)を基に、実施した対策が有効であったかを客観的に評価します。もしネズミの捕獲数が減らない、あるいは新たな場所でラットサインが見つかるなどの問題があれば、その原因を究明し、計画を見直して改善措置を講じます。

このIPMのサイクルを回し続けることで、持続的にネズミのいない衛生的な環境を維持することが可能になります。しかし、理屈は分かっても「具体的に何をすればいいのか?」という疑問が残るかと思います。

ご安心ください。次の章では、明日から現場で実践できる具体的な対策手法を、場所や状況別に詳しく解説します。

明日からできる!食品工場のネズミ対策 具体的な手法【場所・状況別】

ここでは、IPMの考え方に基づき、ご担当者様がすぐに現場で確認・実践できる具体的な対策方法を解説します。専門業者に依頼する前の一次対応としても、ぜひ参考にしてください。

【侵入防止対策】ネズミの侵入を許さない!工場の弱点を塞ぐ防鼠工事

ネズミ対策で最も重要なのは、外部からの侵入を防ぐことです。成獣のネズミは、わずか1.5cmほどの隙間があれば侵入できると言われています。まずは工場の「穴」を徹底的に塞ぎましょう。

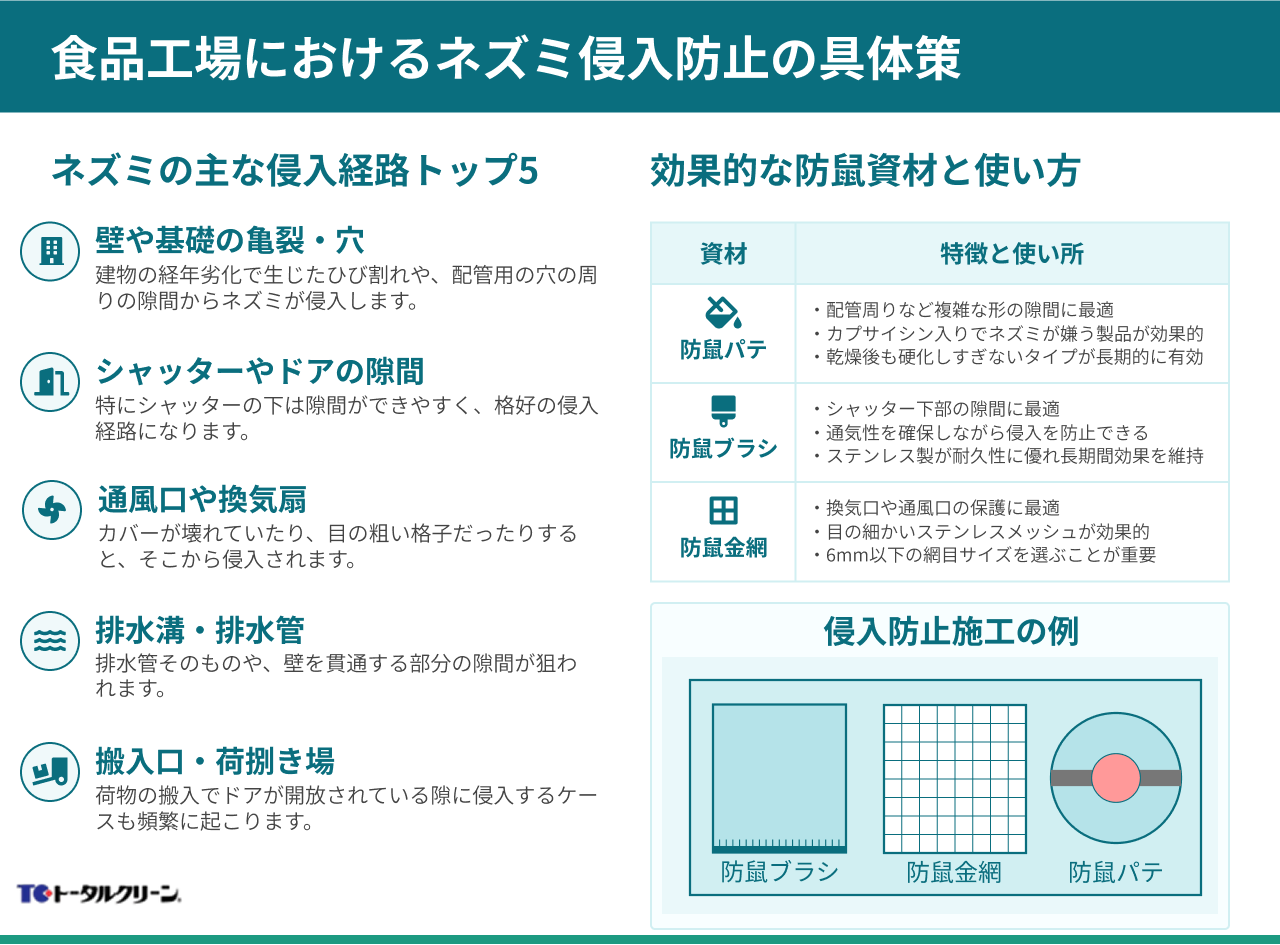

プロが教えるネズミの主な侵入経路トップ5

私たちがこれまでの現場で見てきた経験上、特に侵入経路となりやすい要注意ポイントを5つ紹介します。

- 壁や基礎の亀裂・穴:建物の経年劣化で生じたひび割れや、配管を通すために開けた穴の周りの隙間。

- シャッターやドアの隙間:特にシャッターの下は隙間ができやすく、格好の侵入経路になります。

- 通風口や換気扇:カバーが壊れていたり、目の粗い格子だったりすると、そこから侵入されます。

- 排水溝・排水管:排水管そのものや、壁を貫通する部分の隙間が狙われます。

- 搬入口・荷捌き場:荷物の搬入でドアが開放されている隙に侵入するケースも頻繁に起こります。

効果的な防鼠資材の選び方と使い方(防鼠パテ、ブラシ、金網など)

見つけた隙間は、適切な資材を使って塞ぐ必要があります。

- 防鼠パテ:配管周りのような複雑な形の隙間に最適です。ネズミが嫌う唐辛子成分(カプサイシン)などを含んだ製品が効果的です。

- 防鼠ブラシ・防鼠金網:通気性を確保したい換気扇や、シャッターの下の隙間など、完全に塞げない場所に設置します。ステンレス製のものが耐久性が高くおすすめです。

【駆除対策】工場内で使用できる駆除方法とプロの設置テクニック

すでに内部に侵入してしまったネズミは、速やかに駆除する必要があります。そのための代表的な方法が粘着トラップと殺鼠剤です。

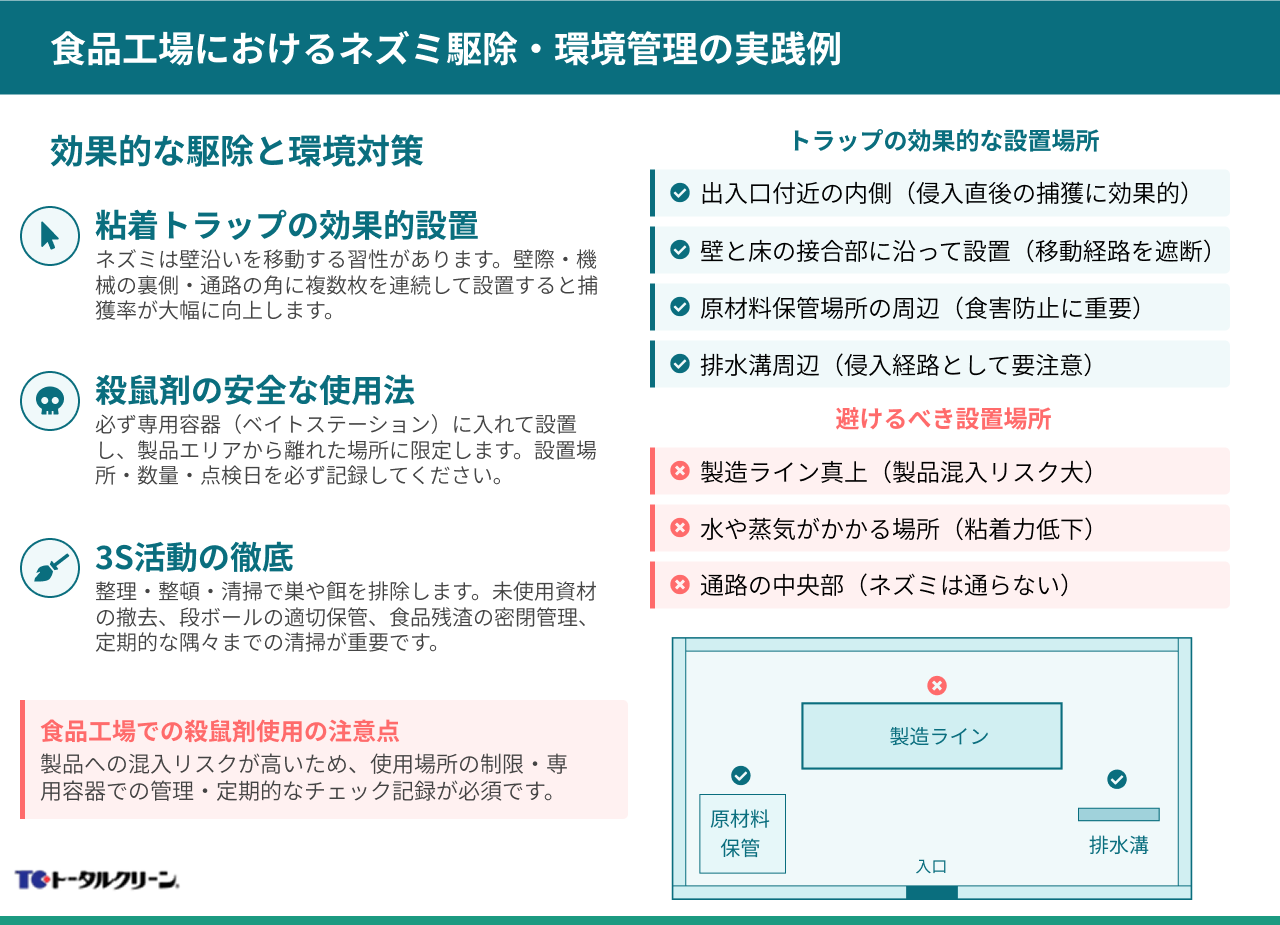

粘着トラップを最大限に活かす設置場所とコツ

粘着トラップは安全で手軽ですが、設置場所が効果を大きく左右します。ネズミは壁際に沿って移動する習性があるため、壁際や通路の隅、機械の裏側など、ラットサインが見られる場所に集中して設置するのが基本です。この時、1枚だけでなく、複数枚を隙間なく並べて設置すると、捕獲率が格段に上がります。

【要注意】食品工場での殺鼠剤(ベイト剤)使用におけるリスクと管理方法

殺鼠剤は高い駆除効果が期待できる一方、食品工場での使用は細心の注意が必要です。万が一、薬剤が製品に混入すれば、ネズミによる被害以上の大問題に発展しかねません。

使用する場合は、原材料や製品から離れた場所(倉庫の隅、機械室など)に限定し、必ず「ベイトステーション」と呼ばれる専用の容器に入れて設置してください。そして、「いつ、どこに、何を設置したか」を必ず記録し、定期的に喫食状況と回収状況を確認・記録することが鉄則です。

【環境的対策】ネズミが「棲みにくい」「餌がない」環境を作る

侵入防止や駆除と並行して、ネズミがそもそも棲み着けない環境を作ることが、再発防止の鍵となります。

従業員全員で取り組む「3S(整理・整頓・清掃)」の徹底

ネズミは、資材や使わない機材の影、段ボールの中などを隠れ家や巣にします。日頃から3S(整理・整頓・清掃)を徹底し、ネズミの隠れ場所をなくすことが重要です。特に、長期間放置されているパレットや資材は、定期的に移動させて清掃しましょう。

食品残渣や廃棄物の正しい管理方法

ネズミの最大の目的は「餌」です。製造過程で出る食品カスや、廃棄する製品は、ネズミにとってご馳走の山です。ゴミは必ず蓋付きの密閉容器に入れ、こまめに所定の保管場所に移動し、保管場所も常に清潔に保つことを徹底してください。

ここまで具体的な対策方法を見てきましたが、「自社だけでこれを全て実行するのは難しい」「どこから手をつければいいか分からない」と感じられた方もいらっしゃるかもしれません。そんな時こそ、専門家の力を借りるのが賢明な判断です。次の章では、後悔しないためのプロの駆除業者の選び方を解説します。

【商業的調査】失敗しないプロのネズミ駆除業者の選び方と比較ポイント

ネズミ駆除業者と一口に言っても、その技術力や知識レベルは様々です。特に食品工場という特殊な環境では、業者選びの失敗は許されません。ここでは、本当に信頼できるパートナーを見極めるための、具体的なチェックポイントを解説します。

見積もり依頼の前に!確認すべき5つの必須チェックポイント

料金の安さだけで選ぶのは非常に危険です。見積もりを取る前に、まずは以下の5つのポイントを必ず確認してください。そのための判断材料として、以下のチェックリストをご活用ください。

| チェック項目 | なぜ重要か? | 確認方法 |

|---|---|---|

| 1. 食品工場での豊富な実績 | 家庭のネズミ駆除と食品工場では、求められる知識も技術も全く異なります。食品工場特有のリスクや構造を熟知していることが大前提です。 | 公式HPで食品工場の施工事例が紹介されているか、具体的な実績件数(参考:当社の施工実績は累計12万件以上です)を公開しているか確認する。 |

| 2. IPM・HACCPへの深い知識 | HACCPの要求事項を理解し、IPMに基づいた年間管理計画を提案できる業者でなければ、持続的な衛生管理は実現できません。 | 「IPMに基づいたご提案をお願いします」と伝え、その内容が体系的で論理的かを見極める。 |

| 3. 専門資格の保有 | 「防除作業監督者」や「ペストコントロール1級技術者」といった公的な資格は、高い専門性を持つ証明となります。 | HPや会社案内に保有資格が明記されているか確認する。当社では指導者レベルの資格保有者が多数在籍しています。 |

| 4. 丁寧な初期調査と報告・提案 | 十分な時間をかけて現場を調査し、写真付きの詳細な報告書や、科学的根拠に基づいた具体的な改善提案をしてくれるかは、信頼性を見極める重要な指標です。 | 初期調査や見積もりが無料の業者に依頼し、その対応の質を比較検討する。 |

| 5. 明確なアフターフォローと保証 | ネズミ対策は一度で終わるものではありません。再発した場合の保証や、定期的なメンテナンス体制が整っているかを確認することが重要です。 | 契約前に、保証の範囲や期間、定期点検の内容を書面で明確に提示してもらう。 |

料金だけで選ぶのは危険!ネズミ駆除の費用相場とサービス内容の内訳

駆除費用は、建物の規模、被害状況、対策内容によって大きく変動するため、「いくら」と一概には言えません。重要なのは、料金の内訳が明確であることです。

一般的に、費用は「初期駆除費用」と、その後の「年間管理(メンテナンス)費用」に分かれます。見積もりを受け取った際は、以下の項目がそれぞれ具体的に記載されているかを確認しましょう。

- 調査診断費用

- 駆除作業費用(トラップ設置、殺鼠剤処理など)

- 防鼠工事費用(侵入経路閉鎖など)

- 定期モニタリング費用(点検、報告書作成など)

複数の業者から見積もりを取り、料金とサービス内容を比較検討することが、適正価格を知り、納得のいく契約を結ぶための鍵となります。

こんな業者には要注意!契約を避けるべき業者の特徴

残念ながら、中には質の低いサービスを高額で提供する業者も存在します。以下のような特徴が見られた場合は、契約を慎重に考えるべきです。

- 十分な調査もせずに、その場で契約を強く迫る。

- 「今すぐやらないと大変なことになる」と過度に不安を煽る。

- 費用の内訳が曖昧で、「一式」などの表現が多い。

- 質問に対して、専門用語を並べるだけで分かりやすい説明をしない。

業者選びは、工場の安全を任せるパートナー選びです。少しでも疑問や不安を感じたら、安易に契約しないようにしましょう。多くの方が疑問に思う点を、次の「よくあるご質問」で解消していきます。

よくあるご質問(Q&A)

ここでは、食品工場の担当者様から実際に多く寄せられるご質問とその回答をご紹介します。

Q. 駆除作業中、工場の稼働を止める必要はありますか?

.png)

A. 原則として、生産ラインを完全に止める必要はありません。 私たち専門業者は、工場の稼働に極力影響が出ないよう、作業プランを設計します。例えば、生産が行われていない夜間や休日に作業を行ったり、エリアを区切って作業を進めたりするなど、お客様のご都合に合わせて柔軟に対応いたします。

Q. 食品工場でのネズミ駆除にはどれくらいの期間がかかりますか?

A. 状況により異なりますが、目安として初期の集中駆除に1~3ヶ月、その後は年間を通した管理で効果を維持するのが一般的です。 被害の深刻度、建物の広さや構造、周辺環境によって期間は変動します。重要なのは、短期的な駆除で終わらせるのではなく、IPMの考え方に基づき、継続的に管理していくことです。

Q. 一度駆除すれば、もう工場にネズミは出なくなりますか?

A. 残念ながら、「一度駆除すれば100%再発しない」とは断言できません。 工場の周辺にネズミが生息している限り、新たなネズミが侵入してくるリスクは常に存在します。だからこそ、駆除後の継続的なモニタリングと、侵入させないための予防管理が何よりも重要になるのです。これにより、万が一再侵入があっても、繁殖して被害が拡大する前に早期発見・早期対応が可能になります。

まとめ:食品工場では衛生管理のために適切なネズミ対策を

この記事では、食品工場のネズミ対策がなぜ重要なのか、そしてHACCPの基準を満たしながら持続可能な衛生環境を構築するための具体的な方法について、プロの視点から解説してきました。

ネズミ対策は、単なる不快な害獣の駆除ではありません。それは、製品の安全性を守り、消費者の信頼を維持し、そして企業のブランド価値そのものを守るための、必要不可欠な活動です。

もし、あなたが今、ネズミ問題で頭を悩ませているなら、あるいは自社の衛生管理体制に少しでも不安を感じているなら、まずは一度、私たちのようなトータルクリーンにご相談ください。

食品工場の防鼠対策に精通したスタッフによる無料の現地調査・お見積もりも承っております。あなたの工場の弱点をプロの目で診断し、最適な対策プランをご提案します。お気軽にお問い合わせください。

また、食品工場の監査で指摘されがちな盲点の解説から、世界標準の管理手法「IPM」に基づく具体的な三大原則、さらに多くの工場で見落とされがちな「やってはいけない対策」まで、この一本で要点がすべて分かる動画を公開しています。ぜひご覧ください。