「自社の食品工場でチャタテムシらしき虫を見つけてしまった…」

「食品工場ではチャタテムシがよく発生すると聞いたけど、対策を知りたい」

食品工場の品質管理や衛生管理を担当されている方なら、このような不安や焦りを一度は感じたことがあるのではないでしょうか。

世間一般的にはマイナーな虫ですが、食品工場ではチャタテムシが発生しやすいんです。

根本原因を解決しない限り、チャタテムシは何度でも再発します。

この記事では、食品工場の虫モニタリングやクリーンルーム施工を数多く手がけてきた害虫駆除会社のトータルクリーンで責任者をしている角野(@角野 顕司)が解説していきます。

Table of Contents

なぜ食品工場ではチャタテムシがよく発生するのか?

多くの食品工場の担当者様が頭を悩ませるチャタテムシですが、なぜ食品工場は特に発生しやすいのでしょうか。

その理由は、チャタテムシが好む「3つの条件」が、工場という環境では図らずも揃いやすいからです。

チャタテムシは、「高い湿度」「カビなどのエサ」「身を隠す隙間」がある場所で爆発的に繁殖します。食品工場では、製造工程での蒸気や高圧洗浄による清掃で湿度が高まりやすく、結露によってカビも発生しがちです。さらに、段ボールや木製パレットといった資材が、彼らにとって格好の隠れ家や侵入経路となってしまうのです。

この3つの条件が揃った環境を放置してしまうと、いくら表面的な駆除を行っても、根本的な解決には至りません。だからこそ、食品工場のチャタテムシ対策は、これらの条件をいかに管理し、排除していくかが鍵となります。

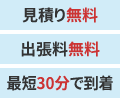

【結論】食品工場で行うべきチャタテムシ対策

結論から述べると、食品工場でチャタテムシ対策を成功させるために最も重要なことは、「発生源となる湿気とカビの管理を徹底し、IPM(総合的有害生物管理)の考え方に基づき、記録を取りながら継続的な環境改善を行うこと」です。

IPM(Integrated Pest Management)とは、特定の殺虫剤に頼るのではなく、利用可能なすべての技術を組み合わせて、衛生的な環境を維持管理していく手法です。

具体的には、「日常的な清掃・点検」「湿度の管理」「侵入経路の閉鎖」といった物理的・環境的な対策を主体とし、必要最小限の薬剤処理を組み合わせます。

この考え方は、厚生労働省が推進するHACCPの考え方とも直結しており、安全な製品を製造する上で不可欠なアプローチと言えます。

参考サイト:「IPMという手法を駆使して」公益社団法人日本ペストコントロール協会

参考サイト:「HACCP(ハサップ)」厚生労働省

そもそもチャタテムシとは?食品工場で知っておくべき生態と特徴

対策を講じる前に、まずはチャタテムシの正体を知ることが重要です。

ここでは、チャタテムシの基本的な生態と特徴について解説します。

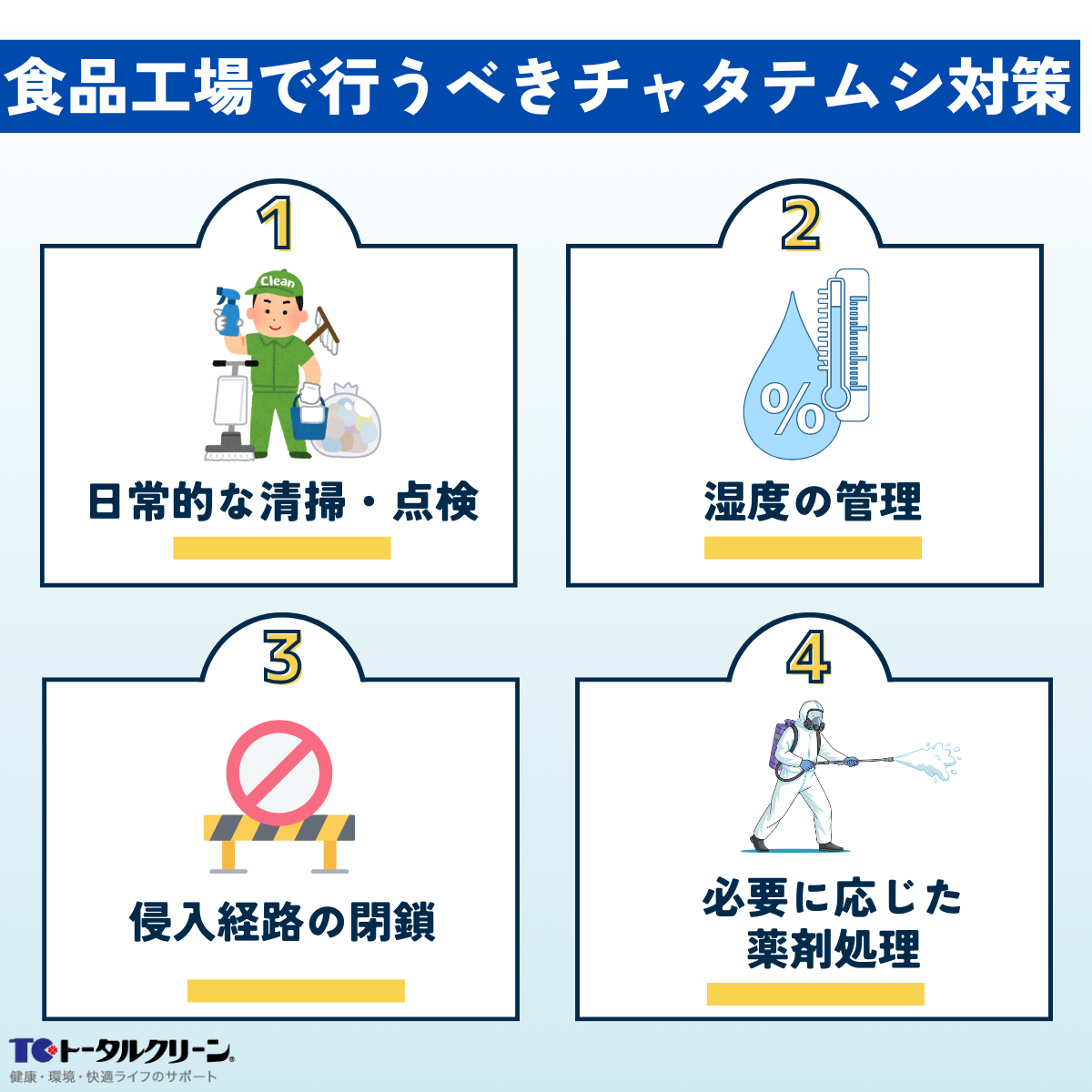

チャタテムシの見た目と大きさ

チャタテムシは、体長が約1mm~2mm程度と非常に小さく、色は淡褐色や灰白色をしています。肉眼でも確認できますが、微小なため、壁や床のホコリと見間違えてしまうことも少なくありません。

もし工場内で「小さな虫が壁を這っている」のを見かけたら、それはチャタテムシの可能性があります。現場ではコナダニ類と誤認されるケースもありますが、チャタテムシの方が動きがやや速いという特徴があります。

食品工場内での主なエサと発生条件

チャタテムシは、多湿な環境を好み、カビを主食とします。

カビ以外にも、小麦粉やパン粉、香辛料などの有機物の粉、さらには段ボールの接着剤や本の装丁に使われる糊もエサにします。食品工場は彼らにとって理想的なレストランのようなものなのです。

特に、梅雨の時期や、洗浄後の乾燥が不十分な場所は、チャタテムシが爆発的に繁殖する絶好の機会となります。25℃~30℃の温度で最も活発になるため、年間を通じて温かい環境が保たれやすい工場内では、季節を問わず注意が必要です。

チャタテムシの生態や特徴を正しく理解することは、効果的な対策の第一歩です。

しかし、彼らは非常に小さく、目に見えない場所で繁殖していることも少なくありません。では、どうすればその存在にいち早く気づくことができるのでしょうか。

次のセクションでは、発生の初期段階で見られる具体的なサインについて解説します。

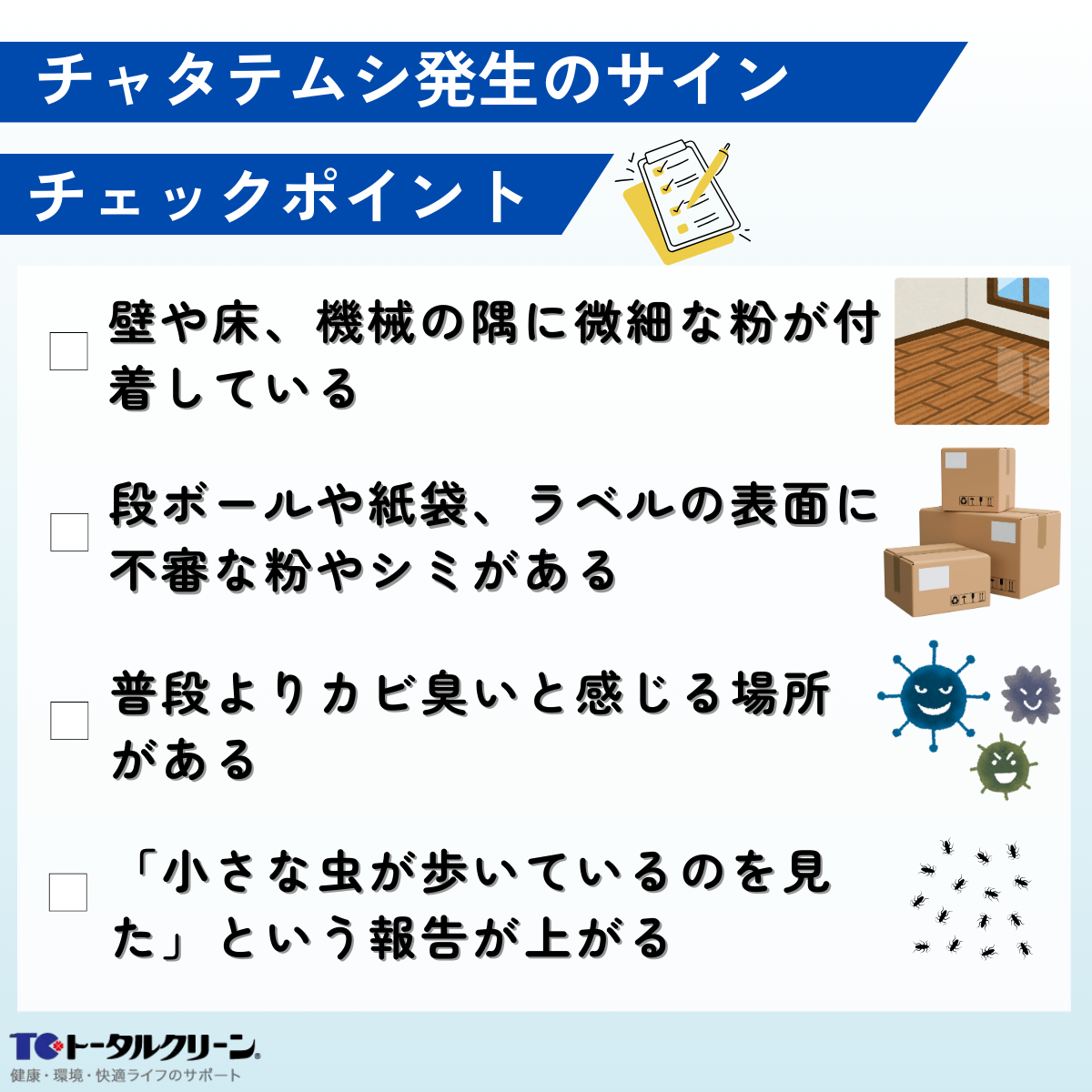

チャタテムシ発生のサインを見逃さない!初期段階でのチェックポイント

チャタテムシの被害を最小限に食い止めるには、いかに早くその存在に気づけるかが重要です。日常の衛生管理や点検業務の中で、以下のポイントを意識してみてください。

- 壁や床、機械の隅に微細な粉が付着している

- チャタテムシの死骸やフンが溜まっている可能性があります。特に、湿気がこもりやすい場所は念入りに確認しましょう。

- 段ボールや紙袋、ラベルの表面に不審な粉やシミがある

- 資材そのものがエサになっている、あるいは隠れ家になっているサインです。

- 普段よりカビ臭いと感じる場所がある

- カビの発生はチャタテムシの発生に直結します。臭いの変化は危険信号と捉えましょう。

- 従業員から「小さな虫が歩いているのを見た」という報告が上がる

- 一件の報告の裏には、その何十倍、何百倍ものチャタテムシが潜んでいる可能性があります。些細な報告と軽視せず、すぐに対応することが重要です。

これらのサインは、私たちプロが現場調査を行う際にも必ずチェックする重要なポイントです。一つでも当てはまる項目があれば、すでに見えないところで繁殖が始まっているかもしれません。

こうしたサインを見過ごしてしまうと、やがて取り返しのつかない大きな問題へと発展する可能性があります。

次の章では、チャタテムシの発生を放置することが、食品工場にとってどれほど重大なリスクとなるのかを具体的に解説します。

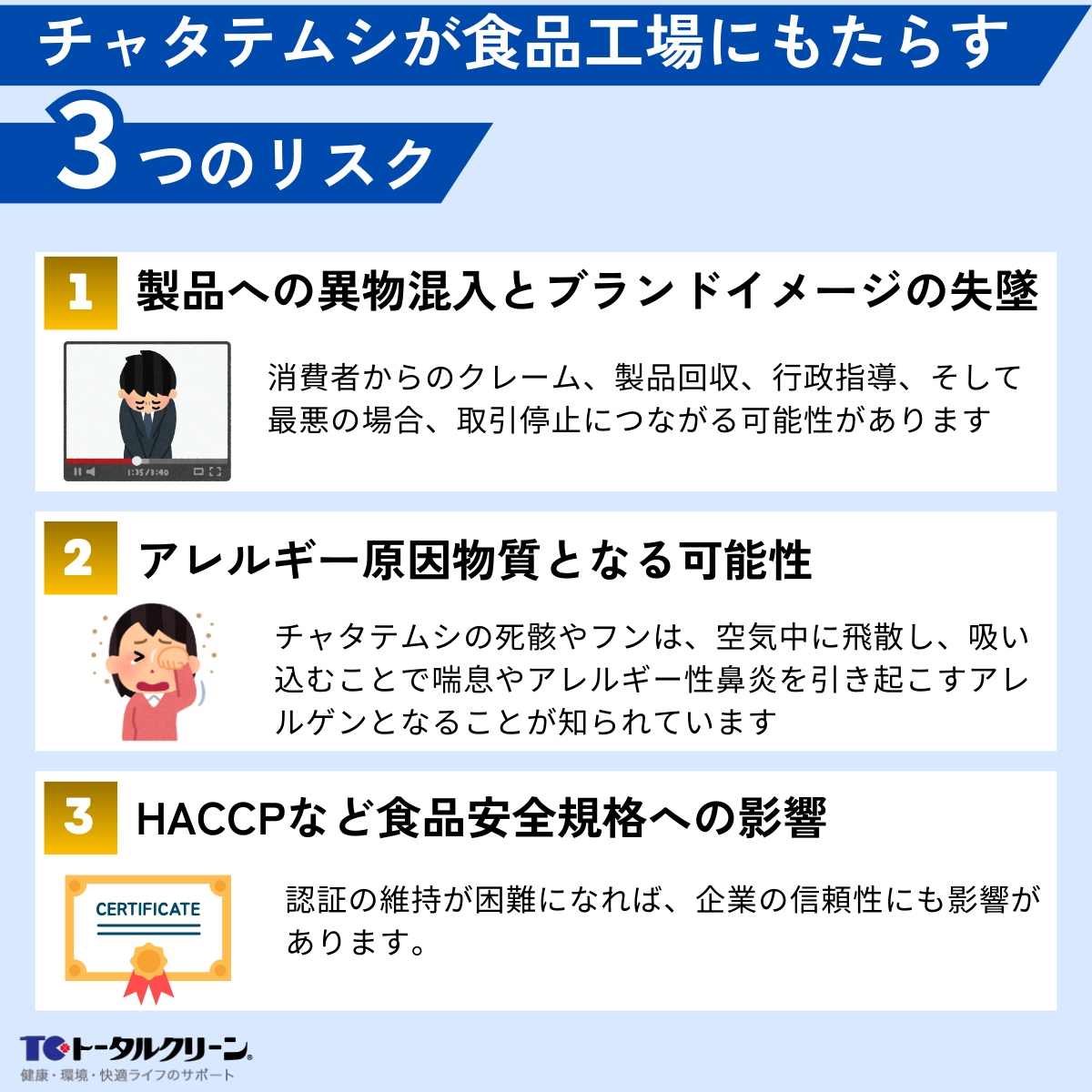

なぜ対策が急務なのか?チャタテムシが食品工場にもたらす3つの重大リスク

「小さな虫だから」とチャタテムシの対策を後回しにすることは、食品工場の衛生環境のリスクをもたらす判断になりかねません。

ここでは、チャタテムシがもたらす3つの重大なリスクについて解説します。

リスク1:製品への異物混入とブランドイメージの失墜

最も恐ろしいリスクは、製品への異物混入です。万が一、チャタテムシが混入した製品が出荷されれば、消費者からのクレーム、製品回収、行政指導、そして最悪の場合、取引停止につながる可能性があります。SNSが発達した現代では、たった一件の異物混入が瞬く間に拡散し、長年かけて築き上げてきた企業の信頼やブランドイメージを一夜にして失墜させることさえあるのです。

リスク2:アレルギー原因物質(アレルゲン)となる可能性

チャタテムシの死骸やフンは、空気中に飛散し、吸い込むことで喘息やアレルギー性鼻炎を引き起こすアレルゲンとなることが知られています。これは、国立感染症研究所などの公的な研究機関も指摘している事実です。従業員の健康を守るという安全配慮義務の観点からも、決して無視できない問題です。

リスク3:HACCP・FSSC22000など食品安全規格への影響

HACCPやFSSC22000といった食品安全マネジメントシステムでは、生物的危害(ハザード)の管理が厳しく求められます。チャタテムシの発生は、「モニタリングが不十分である」「前提条件プログラム(PRP)としての清掃・衛生管理が機能していない」と判断され、監査における重大な指摘事項となり得ます。認証の維持が困難になれば、企業の信頼性にも影響があります。

このように、チャタテムシの発生は単なる「不快な虫の問題」ではなく、食品工場の衛生管理や企業の信頼性に直結する重大なリスクです。

では、この厄介な害虫は、一体どこから工場に侵入し、どこに潜んでいるのでしょうか。次のセクションでは、プロの視点から具体的な侵入経路と発生場所を明らかにします。

チャタテムシの主な侵入経路と発生場所

効果的な対策を行うためには、敵がどこから来て、どこに隠れているのかを正確に把握することが不可欠です。ここでは、チャタテムシの主な侵入経路と、工場内での典型的な発生場所を解説します。

外部からの侵入経路:段ボール・木製パレットなどの搬入資材

チャタテムシの工場への侵入経路として最も一般的なのが、外部から搬入される段ボールや木製パレットなどの資材です。特に段ボールは、波状の構造が格好の隠れ家となり、保温性・保湿性も高いため、チャタテムシにとって快適な住処となります。資材の保管倉庫で発生したチャタテムシが、資材と共に工場内に持ち込まれてしまうのです。

工場内部の発生源:湿気とカビが発生しやすい場所ワースト5

一度侵入したチャタテムシは、工場内の湿気が多くカビが発生しやすい場所に定着し、繁殖を始めます。私たちがこれまで調査してきた現場の経験から、特に注意すべき場所をワースト5としてご紹介します。

- ワースト1:床や壁のひび割れ、目地の隙間

- 洗浄水が溜まりやすく、乾燥しにくいため、カビの温床となります。微細な隙間はチャタテムシの絶好の隠れ家です。

- ワースト2:製造ラインの機械下や裏側

- 日常の清掃では目が行き届きにくく、結露や原料のカスが溜まりやすいエリアです。

- ワースト3:エアコン・空調ダクトの内部

- 内部結露によってカビが発生しやすく、空調を通じて工場全体にチャタテムシやカビの胞子を拡散させてしまう危険性があります。

- ワースト4:高圧洗浄後の乾燥が不十分なエリア

- 洗浄は重要ですが、その後の乾燥が不十分だと、かえって湿度を高め、チャタテムシが繁殖しやすい環境を作り出してしまいます。

- ワースト5:原料・資材の長期保管倉庫

- 特に、床に直置きされた資材や、壁際にぴったりと寄せられたパレットの裏は、空気の循環が悪く、湿気がこもりやすいため注意が必要です。

自社の工場に当てはまる場所はなかったでしょうか?発生源を特定することは、対策の成功率を大きく左右します。これで、チャタテムシの居場所が明らかになりました。

ここからは、HACCPの考え方に準拠した、具体的な駆除と予防のステップを解説します。

HACCPに準拠したチャタテムシの駆除・予防対策

チャタテムシの対策は、HACCPの前提条件プログラム(PRP)の一環として、計画的かつ継続的に行う必要があります。ここでは、プロが実践する4つのステップに沿って、具体的な駆除・予防策を解説します。

1:初期対応(発見時の応急処置)

もしチャタテムシを発見した場合、慌てて殺虫剤を闇雲に噴霧するのは絶対に避けてください。食品への混入リスクがあるだけでなく、虫が四散して被害を拡大させる恐れがあります。まずは冷静に以下の初期対応を行ってください。

- 被害拡大防止:発生が確認された区画を特定し、原料や製品を速やかに移動させ、汚染の拡大を防ぎます。

- 状況の記録:スマートフォンなどで発見日時、場所、虫の発生状況を写真や動画で記録します。この記録は、後の原因究明や専門家への相談の際に非常に重要な情報となります。

- 物理的除去:HEPAフィルター付きの掃除機で、見えている虫やその周辺のホコリを丁寧に吸引します。その後、アルコールを含ませた清潔な布で拭き上げます。

2:根本対策(発生源の除去と環境改善)

再発を防ぐためには、チャタテムシが棲みにくい環境を作ることが最も重要です。以下の環境改善策に取り組みましょう。

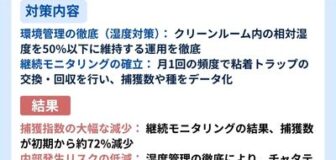

- 湿度管理:除湿器やサーキュレーターを設置し、室内の湿度を常に60%以下に保つことを目指します。特に湿気がこもりやすい場所には、温湿度計を設置して定点観測することが有効です。

- 清掃と整理整頓の徹底:「発生場所ワースト5」で挙げたような場所を重点的に、定期的な清掃計画に組み込みます。床や壁への資材の直置きを禁止し、壁から50cm程度離して保管するルールを徹底するだけでも、通気性が改善され大きな効果があります。

- 侵入経路の閉鎖:壁や床のひび割れ、配管の隙間などを防虫パテで埋めます。搬入される資材は、専用のエリアで開封・点検し、不要な段ボールはすぐに工場外へ持ち出す「段ボールレス化」も効果的な対策です。

チャタテムシ発生リスク診断チェックリスト

自社の工場のどこに弱点があるのかを客観的に把握するために、以下のチェックリストをご

活用ください。私たちのような専門業者が初期調査で確認する項目でもあります。

- 工場内の湿度は年間を通じて60%以下に管理されているか?

- 床や壁にひび割れや隙間はないか?

- 原料や資材を床に直置きしていないか?

- 搬入された段ボールは速やかに工場外へ搬出されているか?

- 機械の下や裏側まで定期的に清掃が行き届いているか?

- 従業員から害虫に関する報告が上がる仕組みがあるか?

当社では食品工場のクリーンルーム対策や防虫対策の対応を数多く行ってきましたが、多くの現場でこれらの項目に課題が見られます。

3:予防対策(モニタリングと年間管理計画)

対策の効果測定と、新たな発生の早期発見のために、モニタリング(発生状況の監視)が不可欠です。工場内の怪しい場所に捕虫トラップを設置し、定期的に(例:月1回)捕獲数を記録します。「いつ」「どこで」「何匹」捕獲されたかを記録し続けることで、問題のあるエリアが可視化され、対策の優先順位付けが可能になります。

このモニタリングデータに基づき、「春季:湿度が上がる前の予防清掃強化月間」「夏季:空調・除湿設備の総点検」といった年間管理計画を策定・実行することで、持続可能な衛生管理体制が構築できます。

4:専門家によるケミカルコントロール(薬剤処理)

環境改善を行っても発生が収まらない場合や、広範囲に害虫被害が広がってしまった場合は、専門家によるケミカルコントロール(薬剤処理)が必要となります。

食品工場では、安全性が高く、残留性の低い専用の薬剤を選定し、製造ラインに影響が出ないよう、非稼働時間帯に空間噴霧や残留噴霧といった専門的な施工を行います。

ここまで自社でできる対策と専門家による対策を解説しましたが、「どのような視点で食品工場の害虫対策業者を選べばいいかわからない」という方も多いでしょう。

次のセクションでは、食品工場の害虫対策業者の選び方について解説します。

食品工場に強い業者を見極める5つのチェックポイント

ここでは、食品工場の害虫対策業者の選び方解説していきます。

単に「害虫駆除ができます」という業者と、「食品工場の衛生管理を理解している」業者とでは、提供できるサービスの質が全く異なります。業者選定の際には、価格だけでなく、以下の5つのポイントを必ず確認してください。

- 1. 食品工場の施工実績は豊富か?

- HACCPやFSSCといった規格に関する知識と、それに基づいた施工実績があるかを確認します。具体的な事例を提示できる業者は信頼できます。

- 2. IPM(総合的有害生物管理)の提案が可能か?

- 薬剤散布だけで終わらせるのではなく、モニタリングに基づいた環境改善策まで含めた、年間を通じた管理計画を提案できるかが重要です。

- 3. 報告書や記録の提出はしっかりしているか?

- 監査資料としても利用できる、詳細な施工報告書やモニタリングデータを提供してくれるかは、プロの業者として必須の条件です。

- 4. 保有資格や認証を確認できるか?

- 「防除監督者」や「ペストコントロール技術者」といった専門資格の保有は、技術力の証です。例えば、私たち株式会社トータルクリーンも取得している「ペストコントロール優良事業所」のような第三者機関による認証も、信頼性を測る一つの指標となります。

- 5. 使用薬剤の安全性に関する説明が明確か?

- 使用する薬剤の名称、有効成分、安全性データシート(SDS)などを明確に提示し、人体や製品、環境への影響について丁寧に説明できる業者を選びましょう。

まとめ:チャタテムシ対策成功の鍵は、継続的な環境改善と専門家の知見活用です

今回は、食品工場におけるチャタテムシ対策について、その生態から具体的な駆除・予防策、そして専門家の選び方までを網羅的に解説しました。

チャタテムシ対策で最も大切なことは、一度駆除して終わりにするのではなく、チャタテムシが発生しにくい環境を「継続的に維持・管理」していくことです。そのためには、この記事で紹介したような日々の地道な環境改善が不可欠となります。

そして、自社での日常管理と、私たちのような専門家による定期的な診断・対策を組み合わせることが、食品の安全を守り、お客様からの信頼を維持し、企業のブランド価値を高めるための最善策だといえます。

この記事が、皆様の工場の衛生管理レベルを一段階引き上げるための一助となれば幸いです。衛生管理に関するお悩みや、具体的な対策についてのご相談がございましたら、業歴50年、12万件の実績を持つ株式会社トータルクリーンへ、いつでもお気軽にお問い合わせください。

また、食品工場の監査で指摘されがちな盲点の解説から、世界標準の管理手法「IPM」に基づく具体的な三大原則、さらに多くの工場で見落とされがちな「やってはいけない対策」まで、この一本で要点がすべて分かる動画を公開しています。ぜひご覧ください。