食品工場でゴキブリを発生させないためにはどんな対策をすればいいですか?HACCPの基準を満たす観点で教えてください。

近年、飲食店などでの害虫・害獣混入の事象が増加しており、テレビやSNSなどでも大きく取り上げられ、食品工場の担当者の方からゴキブリ対策についての質問を受ける機会が増えております。

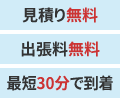

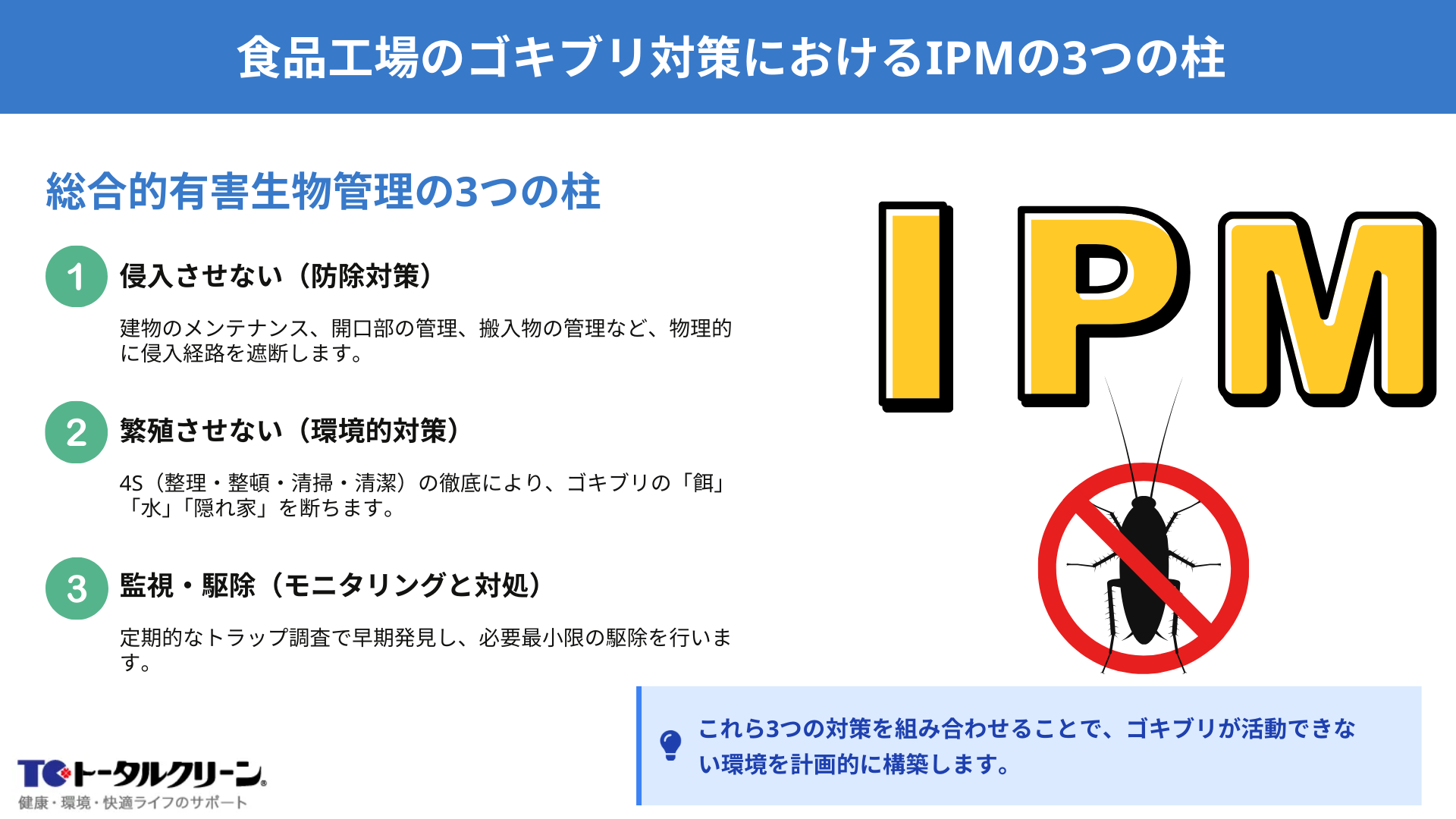

食品工場のゴキブリ対策では、①建物や部屋の隙間を適切に管理することで侵入を防ぎ、②日々の清掃で餌や隠れ家をなくして発生を防ぎ、③定期的なモニタリングを行う、という多角的な対策で、ゴキブリが活動できない環境を計画的に構築することが重要です。HACCPの基準を満たすには「IPM(総合的有害生物管理)」の導入が不可欠です。

「食品工場でのゴキブリ対策は何を行えばいいのか?」という疑問に対して結論を回答すると、①侵入させないための対策②繁殖させないための対策③定期的な監視と早期駆除の対策の3点が重要になります。

それぞれ、具体的な対策をご説明すると以下のようになります。

- 侵入させないための対策:壁のひび割れ、配管が壁を貫通する部分の隙間などをシーリング材で確実に塞いだり、防虫カーテンを導入することで、ゴキブリが食品工場に侵入しないような対策を打つ

- 繁殖させないための対策:「4S(整理・整頓・清掃・清潔)」の徹底により、ゴキブリの繁殖を防ぐ。排水溝やグリストラップの定期的な清掃、ゴキブリが潜む暗くて狭い隙間をなくす清掃等を行う。

- 定期的な監視と早期駆除の対策:ゴキブリ用のトラップ(捕獲器)を、厨房、原材料の保管倉庫、排水溝周辺など、リスクの高い場所に設置し、万が一発見した場合は根本原因を突き止めた上で駆除する

- 場所

- 大阪市・食品工場

- 施工場所

- 食品工場

モニタリングの結果、今まで気づかなかった害虫の侵入経路を特定することができました。早期に対策を講じたことで、大きな被害を防ぐことができ、本当に助かりました。専門家による定期的なモニタリングは、非常に効果的だと実感しています。…もっと読む

また、HACCPの基準を満たすという観点では、ただゴキブリを駆除するだけでなく、そもそもゴキブリが活動できない環境を科学的根拠に基づいて構築・維持することが求められます。

そのための国際的な標準手法が、ご質問の答えにもある「IPM(総合的有害生物管理)」です。物理的な侵入防止、日々の環境整備、そして万が一の事態を早期発見するモニタリング。この3つを組み合わせることが、HACCPの基準を満たす上で欠かせません。

「自社の工場のゴキブリ対策がHACCPの基準を満たしているか不安…」「具体的なモニタリングの方法がわからない」など、ゴキブリ対策でお悩みの方は、ぜひ一度トータルクリーンにお問い合わせください。

工場における防虫コンサルタントによる無料相談・お見積もりを承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

ここから、ゴキブリ対策の核となるIPMの考え方から、現場で実践すべき具体的な対策まで、HACCPの要求事項を満たすための手順を詳しく解説していきます。

Table of Contents

なぜ食品工場ではゴキブリ対策が厳しく求められるのか?

食品工場において、ゴキブリ対策がこれほど重視されるのは、HACCPにおいてそれが食品への重大な危害(ハザード)を防ぐための「一般的衛生管理プログラム」の根幹をなす要素だからです。

HACCPとは、食品の製造工程における危害要因(ハザード)を分析し、重要管理点(CCP)を定めることで製品の安全性を確保する衛生管理手法です。

参考サイト:「HACCP(ハサップ)」厚生労働省

ゴキブリは、サルモネラ菌やO-157といった食中毒の原因菌を体中に付着させて動き回り、食品を汚染させる可能性があります。また、その糞や死骸が製品に混入すれば、深刻な異物混入事故につながります。

HACCPは、こうした危害が発生してから対処するのではなく、科学的根拠に基づいて危害を予測し、未然に防ぐための衛生管理システムです。そのため、ゴキブリという重大な危害要因そのものが存在しない、あるいは活動できない環境を維持することが、HACCP運用の大前提となるのです。

ゴキブリ対策の国際基準「IPM(総合的有害生物管理)」の全体像

IPM(Integrated Pest Management)とは、やみくもに殺虫剤を使うのではなく、科学的根拠に基づき、環境的・物理的・化学的な対策を合理的に組み合わせることで、害虫を管理する継続的な手法です。

参考サイト:「IPMという手法を駆使して」公益社団法人日本ペストコントロール協会

参考サイト:「IPMをご存知ですか?」東京都健康安全研究センター

これは、HACCPの「未然に防ぐ」という考え方と非常によく合致しており、現在の食品工場の衛生管理における世界的なスタンダードとなっています。IPMは、主に以下のプロセスを繰り返すことで機能します。

- ① 調査・モニタリング (Plan):まず、ゴキブリがどこに、どれくらいいるのか、あるいはいないのかを正確に把握します。

- ② 対策計画の策定 (Plan):調査結果に基づき、「侵入させない」「繁殖させない」ための具体的な対策を計画します。

- ③ 対策の実施 (Do):計画に沿って、清掃の徹底や隙間を塞ぐといった対策を実行します。

- ④ 効果の評価と改善 (Check & Action):対策の効果をモニタリングで評価し、必要に応じて計画を見直します。

このサイクルを回すことで、殺虫剤の使用を必要最小限に抑えつつ、持続的にゴキブリのいない環境を維持することが可能になります。

【実践編】IPMに基づくゴキブリ対策3つの具体的ステップ

それでは、IPMの考え方を現場でどのように実践すればよいか、3つの重要なステップに分けて具体的に見ていきましょう。

Step1:ゴキブリを侵入させない(防除対策)

ゴキブリ対策の第一歩であり最も重要なのは、外部からの侵入経路を物理的に遮断することです。工場内をいくら綺麗にしても、外から入ってきてしまっては意味がありません。

以下のポイントをチェックし、徹底した侵入防止策を講じましょう。

- 建物のメンテナンス:壁のひび割れ、配管が壁を貫通する部分の隙間などをシーリング材で確実に塞ぎます。

- 開口部の管理:窓や換気扇には防虫網を設置。人や物の出入りが多い場所にはエアカーテンや防虫カーテンを導入し、ドアは常に閉めておくルールを徹底します。

- 搬入物の管理:原材料や段ボールにゴキブリの成虫や卵が付着して侵入するケースは非常に多いです。納品物は工場内に持ち込む前に必ずチェックする体制を構築しましょう。

Step2 ゴキブリを繁殖させない(環境的対策)

.png)

万が一、工場内に侵入を許してしまったとしても、ゴキブリが生きられない・繁殖できない環境を徹底することが第二の砦となります。ゴキブリの生存に必要な「餌」「水」「隠れ家」を断つことが基本です。

これは日々の衛生管理、特に「4S(整理・整頓・清掃・清潔)」の徹底に他なりません。

| 対策項目 | 具体的なアクション |

|---|---|

| 餌を断つ | 床や壁、製造機械の隙間にある食材カスや油汚れを毎日確実に除去する。廃棄物は必ず蓋付きの容器に入れ、速やかに所定の場所に保管する。 |

| 水を断つ | 排水溝を定期的に清掃し、グリストラップの管理を徹底する。床に水たまりができないようにし、水漏れは速やかに修理する。 |

| 隠れ家を断つ | 不要な資材や段ボールを床に放置しない。製造機械と壁の間には清掃できるスペースを確保し、ゴキブリが潜む暗くて狭い隙間をなくす。 |

関連記事:食品工場の排水溝防虫対策|予防策や駆除方法を害虫駆除会社が解説!

Step3:ゴキブリ検知モニタリングと駆除

定期的な監視(モニタリング)によって問題の発生を早期に検知し、必要最小限の駆除を行うことがIPMの鍵となります。モニタリングは、対策が正しく機能しているかを確認するための「成績表」のようなものです。

- モニタリングの方法:ゴキブリ用のトラップ(捕獲器)を、厨房、原材料の保管倉庫、排水溝周辺など、リスクの高い場所に設置します。そして「いつ、どこで、何匹捕獲されたか」を定期的(例:月1回)にチェックし、記録します。

- 駆除の考え方:もしトラップでゴキブリが捕獲された場合、その周辺エリアで侵入経路や餌場がないかを再調査します。原因を特定した上で、ベイト剤(毒餌剤)などを用いて、汚染が広がらないよう限定的に駆除を行います。工場全体に薬剤を噴霧するような方法は、HACCPの観点からは推奨されません。

【維持管理】ゴキブリゼロを継続するための仕組みづくりと記録の重要性

ゴキブリ対策は一度行えば終わりではありません。効果を維持・改善していくための仕組みを構築し、すべての活動を記録・保管することがHACCPでは厳しく求められます。

例えば、工場内に「防虫防鼠委員会」のような組織を立ち上げ、モニタリングデータを毎月レビューし、対策を評価・改善していくPDCAサイクルを回す体制が理想的です。

そして何よりも重要なのが「記録」です。「いつ、どこで、誰が、何をしたか、その結果どうだったか」をすべて文書化し、保管するようにしましょう。これらの記録が、保健所の監査や取引先の工場査察の際に、自社の高い衛生管理レベルを証明する客観的で強力なエビデンスとなります。

まとめ:食品工場のゴキブリ対策は適切なサイクルが重要

食品工場のゴキブリ対策は、局所的な対策では足りず、侵入させない・繁殖させない・定期的なモニタリングを行うという複合的な対策をサイクルを回し続けることが重要です。

万が一食品工場でゴキブリが発生し、異物混入などに繋がると、コンプライアンスやブランド保護の観点で甚大な被害に繋がります。

この機会に、HACCPやIPMに準じた対策ができているかどうかを見直し、不安があるなと感じたら一度トータルクリーンにご相談をください。