「HACCPの監査が目前に迫っているが、今の防虫対策で本当に十分だろうか…」

「いくら対策しても、なぜか虫の問題が再発する。根本的な原因が分からない…」

「万が一、製品に虫が混入したら…」

食品工場の品質管理担当者の方や工場長の方であれば、このような不安や課題を一度は感じたことがあるのではないでしょうか。

この記事は、HACCP基準を満たすための防虫対策のすべてを網羅した完全ガイドです。

私たち株式会社トータルクリーンは、業歴50年以上、累計施工実績12万件以上を誇る害虫・害獣駆除の専門会社で、テレビやラジオで専門家として衛生害虫の解説を行うなどのメディア出演実績も有しています。豊富な知見に基づいて、食品工場の防虫対策について具体的な方法を徹底的に解説していきますので最後までご覧ください。

私たちトータルクリーンが現場で遭遇してきた事例をもとに、網羅的に解説をしているので、「食品工場を防虫対策の取り組み方がわからない…」という方には役立つはずです。

また、食品工場の監査で指摘されがちな盲点の解説から、世界標準の管理手法「IPM」に基づく具体的な三大原則、さらに多くの工場で見落とされがちな「やってはいけない対策」まで、この一本で要点がすべて分かる動画を公開しています。ぜひご覧ください。

Table of Contents

なぜ今、食品工場の防虫対策が「最重要」なのか?

結論として、現代の食品工場において防虫対策は、単なる衛星環境保持のための活動ではありません。それは、企業の存続を左右する「経営課題」そのものです。

2021年6月から、原則としてすべての食品等事業者にHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が完全義務化されました。HACCPとは、食品の製造工程における危害要因(ハザード)を分析し、重要管理点(CCP)を定めることで製品の安全性を確保する衛生管理手法です。

参考サイト:「HACCP(ハサップ)」厚生労働省

そして、このHACCPの考え方において、虫(有害生物)の管理は、一般的衛生管理プログラムの土台となる「PRP(前提条件プログラム)」の極めて重要な項目と位置づけられています。

出典:厚生労働省「HACCPの考え方を取り入れた食品衛生管理の手引」

もし、監査で防虫対策の不備を指摘されれば、改善命令や営業停止といった行政処分につながるリスクがあります。さらに、万が一製品への異物混入が発生すれば、リコール、信用の失墜、取引停止など、事業に計り知れない損害をもたらす可能性があります。

そうした背景から、食品工場での防虫対策はこれまで以上に重要性が増しており、対策のポイントをしっかりとおさえておく必要があります。

ここからは、食品工場の防虫対策で必ず抑えるべき「基本原則」について解説していきます。トータルクリーンで食品工場の防虫対策の責任者をしている角野(@角野 顕司)がどのような視点でチェックしているかも説明しており、盲点についても細かく解説しておりますので是非チェックしていってください。

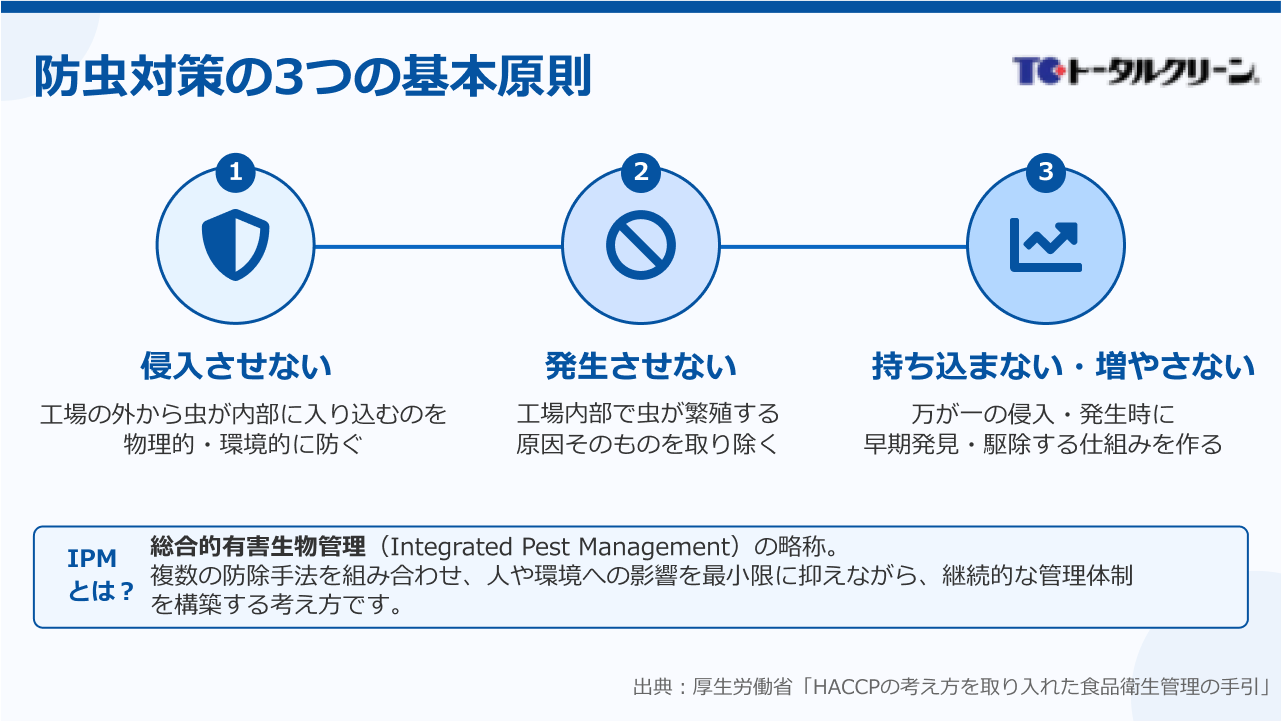

【対策の全体像】食品工場における防虫対策の3つの基本原則

HACCPで求められる効果的な防虫対策は、やみくもに殺虫剤を撒くことではありません。それは、IPM(総合的有害生物管理)という考え方に基づいています。IPMでは、以下の3つの基本原則を組み合わせ、人や環境への影響を最小限に抑えながら、継続的な管理体制を構築します。

1. 侵入させない(侵入防止対策)

最も重要な原則です。これは、工場や施設の外から虫が内部に入り込むのを、物理的・環境的に防ぐことを指します。

2. 発生させない(発生源対策)

次に重要なのが、工場内部で虫が繁殖する原因そのものを取り除くことです。清掃や整理整頓、適切な廃棄物管理がこれにあたります。

3. 持ち込まない・増やさない(駆除と管理)

万が一、虫が侵入・発生してしまった場合に、原材料への付着を防ぎ、早期に発見・駆除し、その数を増やさないための仕組みです。定期的なモニタリングと迅速な対応が鍵となります。

しかし、これらの原則を理解していても、具体的な実践方法が分からなければ意味がありません。次の章から、私たちの過去の施工経験から導き出した、具体的なステップを一つひとつ見ていきましょう。

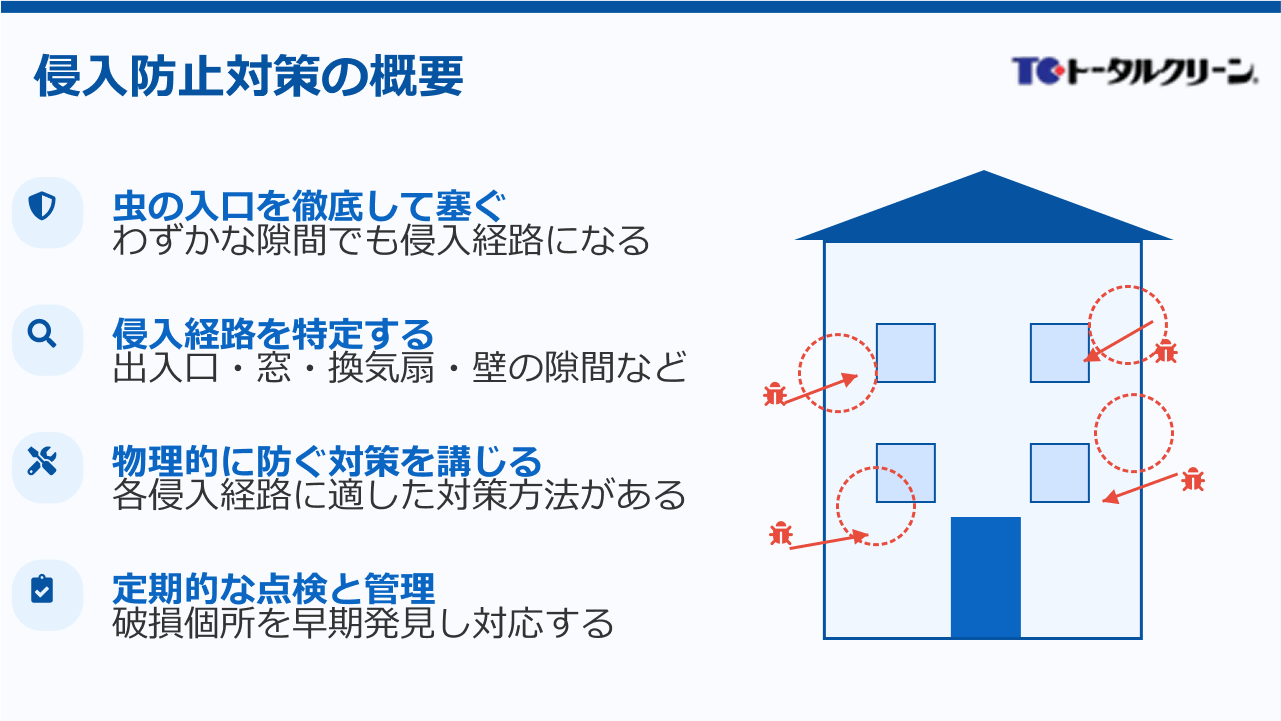

【ステップ1】外部からの虫をシャットアウトする「侵入防止対策」

虫の多くは、ほんのわずかな隙間からでも侵入します。まずは、あらゆる侵入経路を特定し、物理的に塞ぐことが鉄則です。

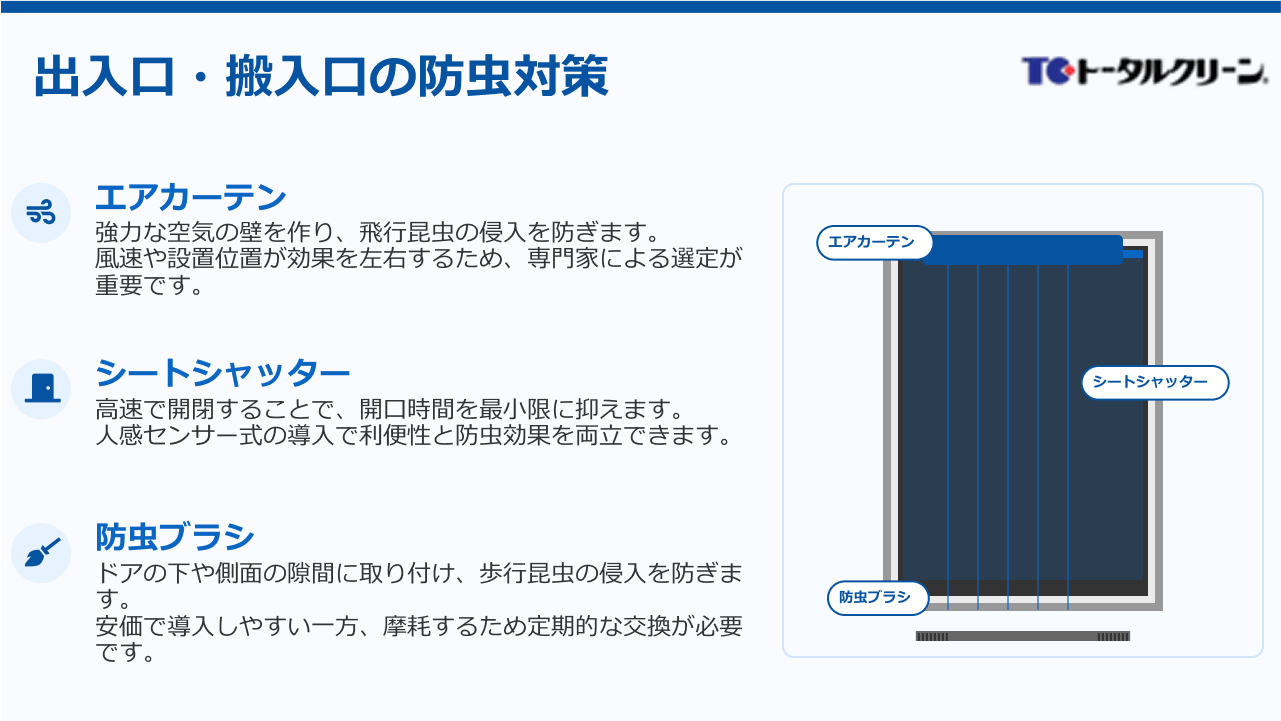

出入口・搬入口:エアカーテンと防虫ブラシで物理的に防ぐ

人やフォークリフトの出入りが頻繁な場所は、最大の侵入経路です。

- エアカーテン:強力な空気の壁を作り、飛行昆虫の侵入を防ぎます。風速や設置場所が効果を左右するため、専門家による選定が推奨されます。

- シートシャッター:高速で開閉することで、開口時間を最小限に抑えます。人感センサー式などを導入すれば、利便性と防虫効果を両立できます。

- 防虫ブラシ:ドアの下や側面の隙間に取り付けることで、ゴキブリなどの歩行昆虫の侵入を防ぎます。安価で導入しやすい一方、摩耗するため定期的な交換が必要です。

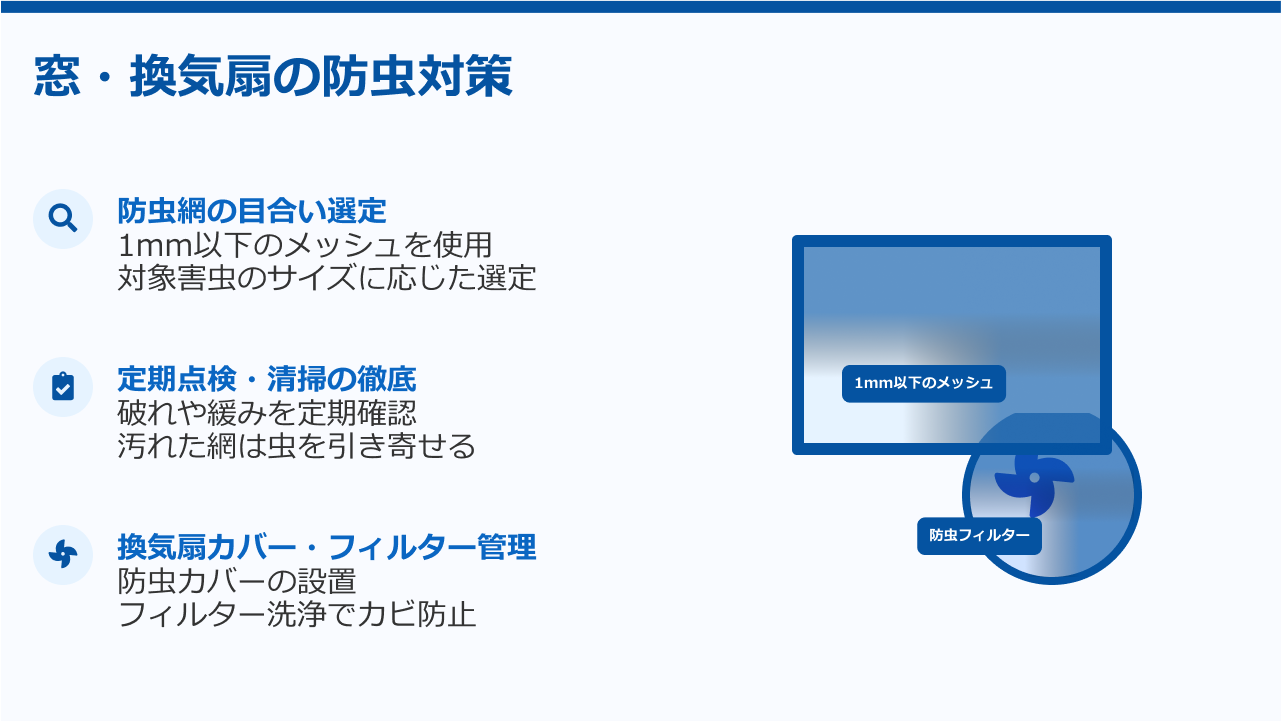

窓・換気扇:防虫網の選定と管理のポイント

意外な見落としがちなのが、窓や換気扇です。特に、製造エリアの近くにある場合は注意が必要です。

網戸の目合い(メッシュ)は、対象とする虫の種類に合わせて選定する必要があります。一般的には1mm以下の目合いが推奨されます。また、「いつの間にか破れていた」ということのないよう、定期的な点検と清掃をルール化しましょう。

壁・床・天井の隙間:シーリング材での徹底的な封鎖

「まさかこんな所から」というプロの視点で工場を見渡すと、無数の隙間が見つかります。私たちが過去に調査した工場では、壁の配管周りの隙間がゴキブリの巣になっていたケースもありました。

- 配管や配線が壁を貫通する部分

- 壁と床、壁と天井の接合部分

- 建物のひび割れ、パネルの継ぎ目

これらの隙間は、防カビ仕様のシーリング材(コーキング材)で徹底的に埋めましょう。

当社における天井周辺における施工事例をこちらでご紹介していますので、参考にしてください。

原材料の搬入時:持ち込みを防ぐ検品と管理体制

虫は、自らの足だけでなく、段ボールや資材に付着して工場内に「持ち込まれる」ことも少なくありません。特に、段ボールの波状の隙間は、チャタテムシやゴキブリの卵の格好の隠れ家です。

原材料を受け入れる際は、荷捌きエリアで開梱し、中身だけを製造ラインに持ち込むというルールを徹底するだけでも、リスクを大幅に低減できます。

【ステップ2】工場内で虫を育てない「発生源対策」

たとえ侵入を100%防げなくても、虫が「住みにくい」環境であれば、繁殖は防げます。工場内、特に水と餌が揃う場所の管理が重要です。

排水溝・グリストラップ:清掃と構造的対策が鍵

チョウバエやコバエの発生源として最も多いのが、排水溝やグリストラップです。内部に溜まったヘドロや有機物が、幼虫の栄養源となります。

週に1回以上の定期的な清掃を徹底し、ブラシが届きにくい場所には高圧洗浄や専門の薬剤を使用します。また、防臭ワンを設置するなどの構造的な対策も有効です。

当社におけるグリストラップの施工事例をこちらでご紹介していますので、参考にしてください。

機械の内部・下部:清掃しにくい場所の管理方法

原材料のカスや汚れが溜まりやすい機械の内部や下部は、虫の隠れ家や餌場になりがちです。

理想は、設計段階から清掃のしやすさを考慮した「サニタリーデザイン」の機械を導入することですが、既存の設備でも、分解・洗浄の手順をマニュアル化し、定期的に実施することが重要です。従業員任せにせず、チェックリストを用いて管理者が確認する仕組みを作りましょう。

廃棄物・ゴミ置き場:密閉と迅速な搬出を徹底する

食品残渣や汚れた容器から発生する臭いは、強力な誘引源となります。

ゴミは必ず蓋付きの密閉容器で保管し、収集日まで保管する場合は、製造エリアから離れた特定の場所に設置します。そして何より、廃棄物を工場内に長時間留め置かないことが大切です。日々のこまめな搬出が最大の対策です。

厚生労働省がリリースしている業種別手引書には対策に関する細かい内容の記載があるため、もっと深い情報を入手したいという方は参考にしてください。

参考サイト:「食品等事業者団体が作成した業種別手引書」厚生労働省

【虫の種類別】特に注意すべき害虫と特化対策

工場で問題となる虫は様々です。相手の習性を知ることで、より効果的な対策が可能になります。詳細な生態は国立感染症研究所(NIID)のファクトシートなども参考になります。

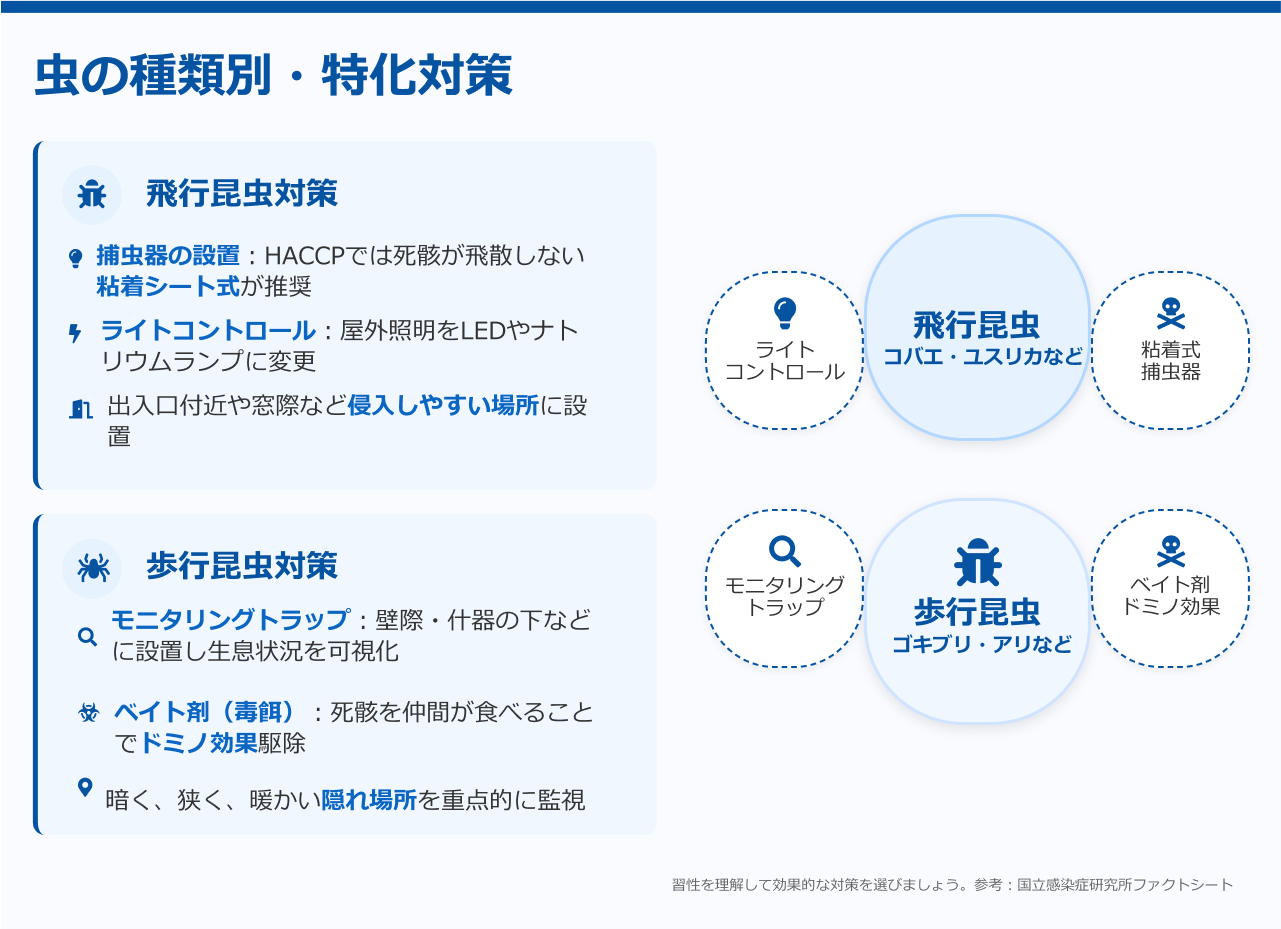

飛行昆虫(コバエ、ユスリカ、羽アリなど)の対策

これらの虫の多くは、光(特に紫外線)に集まる「正の走光性」という習性を持ちます。この習性を利用し、また逆手に取ることがポイントです。

- 捕虫器の設置:HACCPでは、虫の死骸が飛散しない粘着シート式の捕虫器が推奨されます。製造ラインの真上は避け、工場の出入口付近や窓際など、虫が侵入しやすい場所の、少し内側に設置するのが効果的です。

- 照明の管理:屋外の照明を、虫が感知しにくいLEDやナトリウムランプに変更する(ライトコントロール)だけでも、誘引を大幅に減らすことができます。

歩行昆虫(ゴキブリ、アリなど)の対策

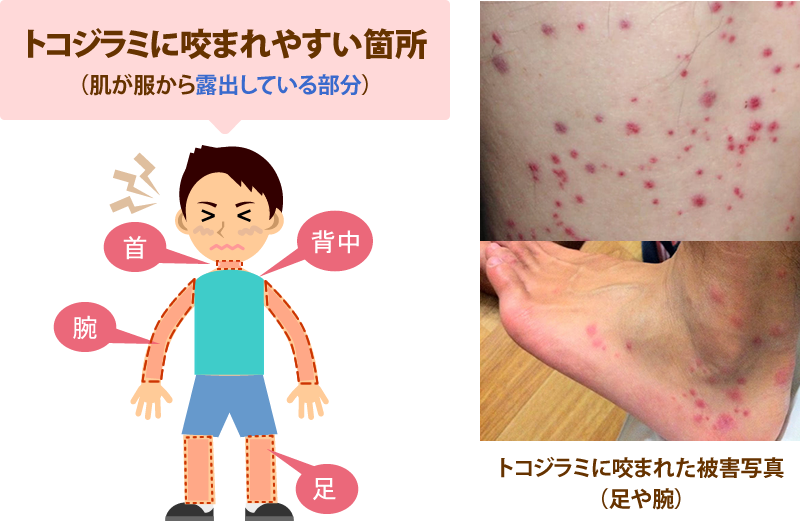

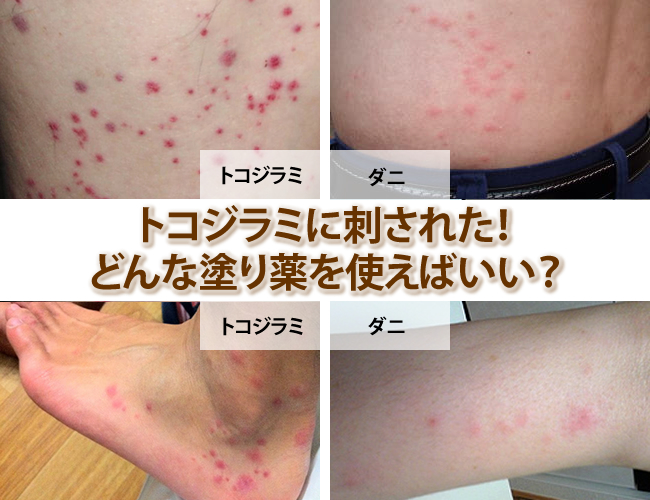

彼らは、壁際や機械の裏など、暗く、狭く、暖かい場所を好みます。近年、特に問題となっているトコジラミもこの一種で、その手強さから、私たちも朝日放送テレビ「ニュースおかえり」などの報道番組で専門家として駆除方法の解説を依頼された経験があります。

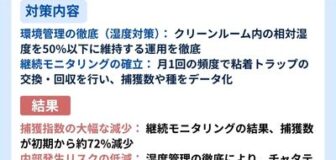

- モニタリングトラップ:まず、生息状況を把握するために、粘着トラップを厨房や原材料庫の壁際、什器の下などに設置します。これにより、「どこに」「どんな種類の虫が」「どれくらいいるか」をデータとして可視化できます。

- ベイト剤(毒餌)の設置:モニタリングで特定した生息場所に、ベイト剤を設置します。食べた虫が巣に戻って死に、その死骸を仲間が食べることで連鎖的に駆除する効果(ドミノ効果)が期待できます。

当社におけるモニタリングトラップ設置の施工事例をこちらでご紹介していますので、参考にしてください。

【意思決定を支援】専門業者か自社対策か?判断基準とコストの考え方

「結局、どこまで自社でやって、どこから専門業者に頼むべきなの?」と考える方もいると思います。

そのための判断材料を以下の表にまとめましたので、意思決定の参考にしてください。

自社でできること、専門業者に任せるべきことの境界線

以下の表を参考に、自社の状況と照らし合わせてみてください。

| 自社での対策(DIY) | 専門業者への委託 | |

|---|---|---|

| 主な内容 | 日常的な清掃、整理整頓、目視点検、市販の防虫グッズ設置 | 原因の特定と科学的分析、専門的な施工、定期モニタリング、改善提案、記録管理 |

| メリット | 低コスト、すぐ始められる | 高い効果と持続性、根本原因の解決、従業員の負担軽減、HACCP監査への対応 |

| デメリット | 効果が限定的、原因の特定が困難、担当者の負担増 | コストがかかる、業者選定に手間がかかる |

結論として、日常的な衛生管理(発生源対策)は自社で行い、侵入経路の特定・施工や定期的なモニタリング、そしてHACCPで求められる記録管理は専門業者に任せるのが、最も費用対効果の高い方法と言えるでしょう。

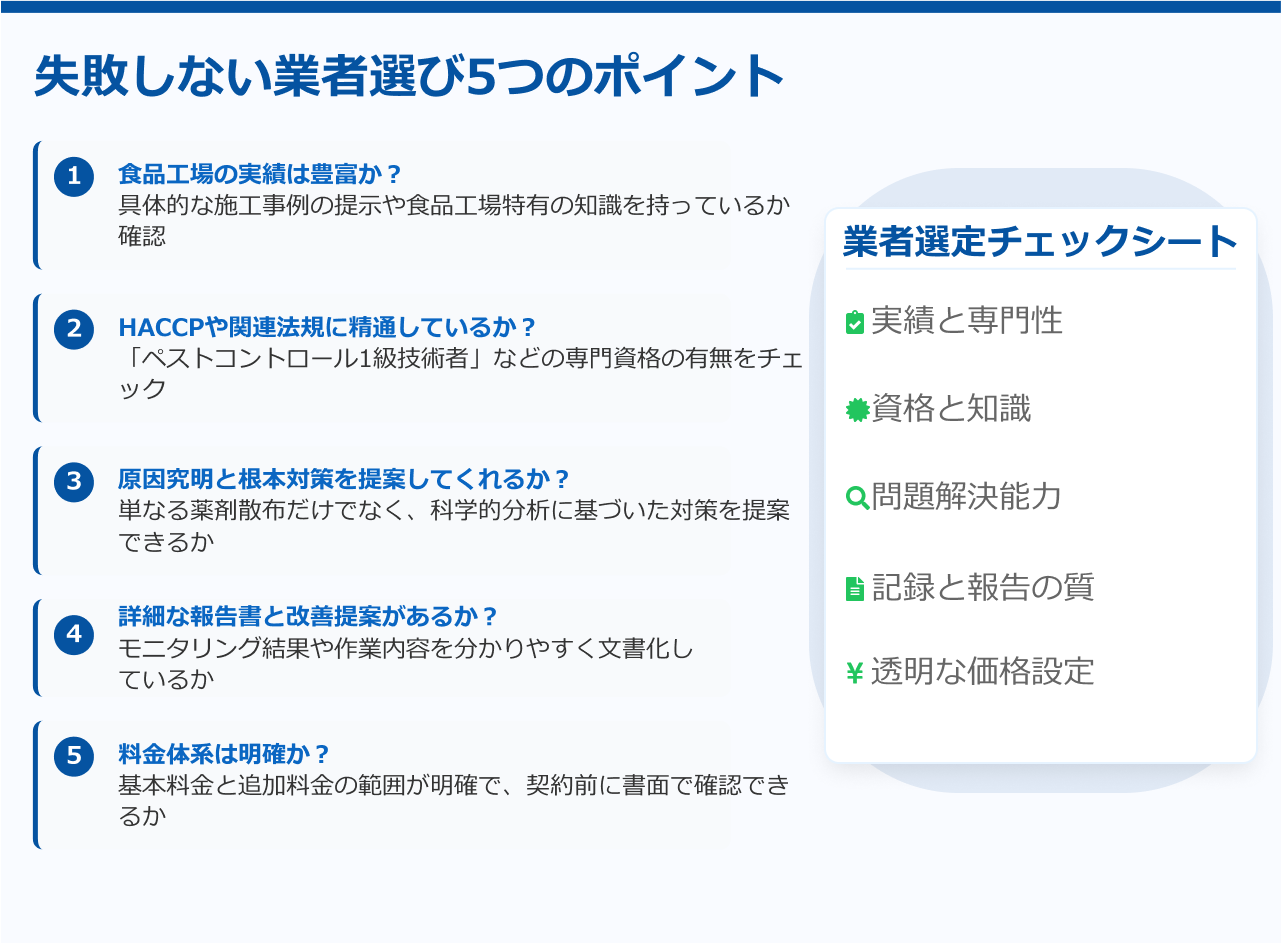

【独自チェックリスト】失敗しない防虫対策業者の選び方5つのポイント

業者選びを安さだけで決めるのは危険といえます。以下の5つのポイントを必ず確認し、ベストな防虫対策業者を見つけてください。

- 食品工場の実績は豊富か?

オフィスビルや飲食店と食品工場では、求められるレベルが全く異なります。具体的な実績や事例の提示を求めましょう。(当社では食品工場における複数の施工実績がございます。) - HACCPや関連法規に精通しているか?

担当者がHACCPの要求事項を正しく理解しているか質問し、具体的な資格の有無を確認しましょう。例えば当社では、業界最高峰の「ペストコントロール1級技術者」や指導者レベルの「防除監督者資格」を持つスタッフが多数在籍しています。 - 原因究明と根本対策を提案してくれるか?

ただ薬剤を撒くだけの対症療法ではなく、「なぜ虫が発生しているのか」を科学的に分析し、環境改善を含めた根本的な対策を提案してくれるかが見極めポイントです。 - 詳細な報告書と改善提案があるか?

モニタリング結果や作業内容を、誰が見ても分かる詳細な報告書として提出してくれるか、サンプルを見せてもらいましょう。 - 料金体系は明確か?

基本料金に含まれるサービス範囲はどこまでか、追加料金が発生するケースはあるかなど、契約前に必ず書面で確認しましょう。

【コスト別】対策プランの具体例と費用相場

「費用はどれくらいかかるの?」という疑問にお答えします。以下はあくまで目安ですが、予算感の参考にしてください。

- プランA:DIY中心(月額1〜3万円)

自社でモニタリングトラップや市販のベイト剤を購入・設置するプラン。従業員の意識が高く、小規模な施設であれば、このレベルから始めることも可能です。 - プランB:専門家による定期管理(月額10〜30万円)

多くの工場が採用する標準的なプラン。専門家が月に1〜2回訪問し、モニタリングトラップの調査、報告書の提出などを行い、必要に応じて駆除作業のアドバイスをします。 - プランC:総合コンサルティング(月額30万円〜)

定期管理に加え、防虫に関するハード(設備)の改修提案、ゾーニングの見直し、従業員教育の実施など、総合的な衛生管理体制の構築を支援するプランです。

食品工場の防虫対策に関するよくある質問(Q&A)

Q1. 食品工場内で殺虫スプレーは使ってもいいですか?

A1. 原則として、製造エリアでの市販の殺虫スプレー(空間噴霧タイプ)の使用は避けるべきです。エアゾール剤は薬剤が広範囲に飛散し、製品や製造ラインに付着(コンタミネーション)するリスクが非常に高いためです。使用する場合は、食品への影響がないことが保証された薬剤を、専門家の指導のもと、局所的に使用するに留めてください。

Q2. オーガニック認証工場でもできる防虫対策はありますか?

A2. はい、化学薬品に頼らない対策が中心となります。具体的には、エアカーテンや防虫網などの「物理的防除」、粘着トラップによる「モニタリング」、天敵を利用した「生物的防除」、ハーブなど天然由来の「忌避剤」の活用などを組み合わせます。専門知識がより求められるため、オーガニック工場の実績が豊富な業者に相談することをお勧めします。

Q3. 対策の効果はどのように測定すれば良いですか?

A3. 最も効果的なのは「モニタリングトラップによる捕獲数の定点観測」です。工場内の各所にトラップを設置し、定期的に「いつ」「どこで」「何が」「何匹」捕獲されたかを記録・グラフ化します。捕獲数が減少傾向にあれば対策が有効であると判断できますし、特定の場所で急増した場合は、新たな発生源や侵入経路の存在を示唆します。

Q4. 食品工場でHACCP基準の防虫対策をするにはどうすればいいですか?

A4. 結論から言うと、以下のサイクルを回すことがHACCP基準の防虫対策そのものです。

- 現状調査と計画立案:専門家と共に、工場の現状のリスクを評価し、年間管理計画を立てます。

- 環境改善と駆除:計画に基づき、物理的防除(隙間を塞ぐ等)と、必要に応じた駆除作業を実施します。

- モニタリングと効果測定:トラップ等を用いて、対策の効果を客観的なデータで評価します。

- 記録と報告:全ての作業、点検、モニタリング結果を文書化し、保管します。これが監査時の重要な証拠となります。

- 見直しと改善:評価結果に基づき、計画を定期的に見直し、より効果的な対策へと改善し続けます。

このプロセスを継続的に実行することが、HACCPの要求事項を満たす鍵となります。

まとめ:HACCP基準の防虫対策で、安全と信頼を守る工場へ

今回は、HACCP基準を満たすための食品工場の防虫対策について、網羅的に解説しました。

最後に、重要なポイントをもう一度振り返ります。

- 防虫対策は「侵入させない」「発生させない」「増やさない」の3原則が基本。

- 具体的な対策は、出入口、排水溝、機械周りなど、場所ごとに最適化する。

- HACCPの要求を満たすには、専門家によるモニタリングと記録管理が不可欠。

- 業者選びは価格だけでなく、「ペストコントロール優良事業所」のような公的認証の有無や、実績、提案内容を「5つのポイント」で厳しく見極める。

防虫対策は、一度行えば終わりというものではありません。それは、日々の地道な管理と、定期的な専門家による評価・改善を繰り返す、継続的な活動です。

当社では食品工場の防虫対策の施工実績が豊富にありますので、食品工場の防虫対策にお悩みの担当者の方や工場長の方はお気軽にお問い合わせください。