「本棚のあたりで、白っぽい小さな虫がチラチラ動いている…」

「ダニやシラミなのでは?と心配で仕方ない」

「害はないと聞くけれど、気持ち悪くて落ち着かない」

こんなお悩みをお持ちではありませんか?

チャタテムシは体長1〜2ミリのごく小さな虫で、湿気の多い場所やカビを好んで発生します。噛んだり刺したりはしないため直接的な害はほとんどありませんが、大量発生すると不快なだけでなく、アレルギーや別の害虫を呼び込む原因にもなりかねません。

大切なのは、正しい知識をもとに「自分でできる予防・駆除」と「プロに任せた方がよいケース」を見極めることです。この記事では、チャタテムシの特徴と発生条件、日常でできる対策、そして専門業者に依頼すべきタイミングを分かりやすく解説します。

Table of Contents

チャタテムシとは?

家の中で「小さな白っぽい虫が歩いている!」と気づいたら、それはチャタテムシかもしれません。

チャタテムシは体長1~2ミリほどの小さな虫で、茶色~黄色がかった乳白色をしており、“なよなよ”と動くのが特徴です。

別名「湿気虫」と呼ばれ、湿度の高い場所を好んで発生します。紙やカビを餌にし、梅雨や夏場など気温と湿度が上がる時期に特に増加します。

代表的な種類「ヒラタチャタテ」は単為生殖が可能で、わずかな個体から数百匹に増えることもあります。

チャタテムシは人への害はある?

チャタテムシはゴキブリやダニのように噛んだり刺したりすることはありません。直接的な健康被害は少ないとされています。

しかし以下の点から注意が必要です。

- カビを体にまとっており、死骸やフンがアレルギー・喘息の原因になる可能性

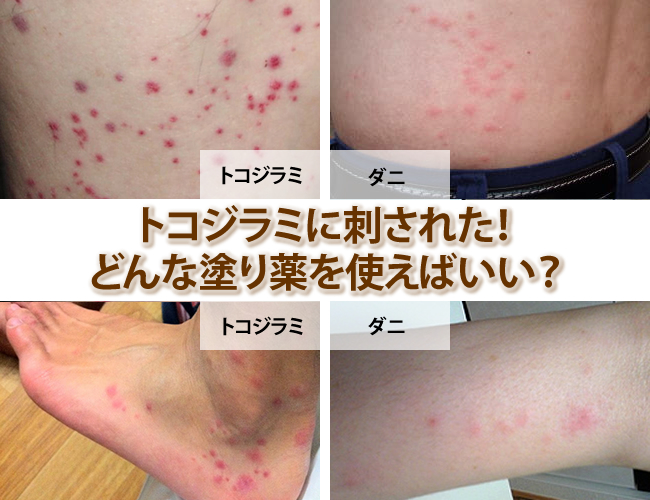

- チャタテムシを餌とするツメダニが誘引され、かゆみや皮膚炎の二次被害につながることも

つまり「無害だけど不快」で済ませず、繰り返し発生する場合はしっかり対策が必要です。

チャタテムシが発生しやすい場所と条件

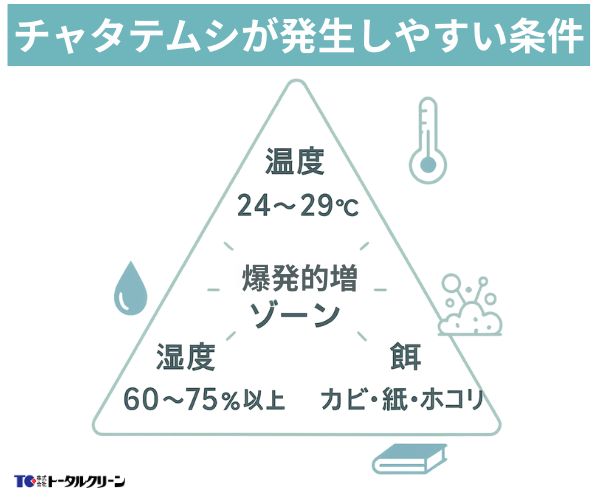

高温・多湿の環境とカビやホコリが大好き。これが揃うと一気に増えます。

特に発生しやすいのは次のような条件です。

- 本棚や段ボールなど紙類の多い場所

- キッチンや洗面所など水回り

- 押し入れ、窓際、結露がたまる場所

- 畳や壁紙にカビが発生している場所

特に「高温多湿+カビやホコリ」が揃うと、爆発的に増える可能性があります。

自分でできる対策と予防

チャタテムシは湿度とカビを好むため、生活環境を変えることが一番の対策です。

ポイントは「湿気を減らす・カビを防ぐ・掃除をこまめに」。基本はこの3つです。

チャタテムシは環境を整えることで発生をぐっと減らせます。

- 換気・・・こまめに窓を開け、空気を循環させる

- 湿度管理・・・除湿機やエアコンで湿度50%以下を維持

- 掃除・・・ホコリや紙くずをためず、古い段ボールは早めに処分

- カビ除去・・・アルコールで拭き取り、発生源を根本から除去

- 食品保管・・・小麦粉や乾麺は密閉容器に入れる

| 対策 | 方法 | ポイント |

|---|---|---|

| 換気 | 窓を開けて空気を循環 | 毎日短時間でも有効 |

| 除湿 | 除湿機やエアコンを活用 | 湿度50%以下を目標に |

| 掃除 | ホコリ・紙くずを処分 | 段ボールは早めに廃棄 |

| カビ除去 | アルコールで拭き取り | 畳・押し入れ・壁紙に有効 |

| 食品管理 | 小麦粉・乾麺を密閉保存 | 紙袋や開封後は要注意 |

少数ならアルコールスプレーや市販の殺虫スプレーで対応できます。広範囲の場合は燻煙剤を使い、2週間後に再度処理すると卵にも対応できます。布団や衣類は乾燥機で加熱(60℃以上で30分)すると効果的です。

プロに依頼すべきタイミング

「何度掃除しても出てくる…」そんなときはプロの出番です。

自分で対策しても繰り返し発生したり、壁裏や押し入れなど目に見えない範囲に広がっている場合は業者依頼を検討しましょう。

- 自分で掃除・除湿しても繰り返し発生する

- 壁裏や押し入れ奥など目に見えない範囲に広がっている

- ツメダニやアレルギーなど健康被害が出始めている

- 住宅の湿気・結露の構造的問題があり、改善が難しい

プロに依頼することで、発生源の特定・薬剤処理・環境改善をワンストップで行え、再発を防ぎやすくなります。

まとめ

チャタテムシは人に直接害を及ぼす虫ではありませんが、不快感や生活環境の悪化、二次的な健康リスクにつながることがあります。

「湿度を下げる」「カビを減らす」「清掃を徹底する」 が自分でできる基本対策です。

「何度も出てきて困っている」「掃除しても繰り返す」場合は、専門業者に相談して根本改善を目指しましょう。