「物音がして天井裏を覗いてみたら、フンが散乱していて酷いことに…」

「これってイタチのフン? 自分で消毒できるんだろうか…でも、触ったら病気にならないか心配…」

今この記事を読んでいる方は、ご自宅でイタチのものかもしれないフンを発見し、このような不安と焦りを感じているのではないでしょうか。

じつは、そのフンを「とりあえず掃除しなきゃ」と焦って対処するのがもっとも危険です。

インターネットで調べた情報をもとに、良かれと思っておこなった自己流の掃除が、かえって目に見えない病原菌を室内に飛散させ、ご家族を深刻な感染症のリスクに晒してしまうケースは少なくありません。

この記事では、業歴50年以上を有するトータルクリーンにてイタチ駆除の責任者をしている三浦が解説していきます。

Table of Contents

イタチのフンの消毒、自分でやっても大丈夫?

結論からお話すると、イタチのフンをご自身で消毒・清掃することは可能ですが、非常に高いリスクを伴います。

なぜなら、イタチのフンは、単なる「汚れ」ではなく、深刻な病原菌の塊だからです。

必要な安全装備と正しい手順を完璧に実行できるのであれば自分で消毒することも選択肢に入りますが、少しでも手順を誤れば、健康被害に直結する危険性があります。まずは、その「危険性」から具体的に解説します。

イタチのフンを消毒する前に知っておくべきリスク

フンを目の前にすると、すぐにでも掃除してしまいたい衝動に駆られますが、まずはその危険性を正しく理解する必要があります。

軽視されがちですが、イタチのフンを放置したり、不適切な方法で処理したりすることには、深刻なリスクが潜んでいます。

フンに含まれる病原菌と深刻な感染リスク

イタチは野生動物であり、その体やフン尿には様々な病原菌や寄生虫が含まれています。特に注意すべきは以下の感染症です。

- サルモネラ菌:激しい腹痛や下痢、発熱を引き起こす食中毒の原因菌です。

- E型肝炎ウイルス:急性肝炎を引き起こす可能性があり、特に妊婦の方は重症化しやすいとされています。

- レプトスピラ症:重症化すると黄疸や腎機能障害を引き起こすことがある危険な感染症です。

これらの病原菌は、乾燥したフンが砕けて空気中に飛散し、それを吸い込むこと(経口・経気道感染)で体内に侵入します。

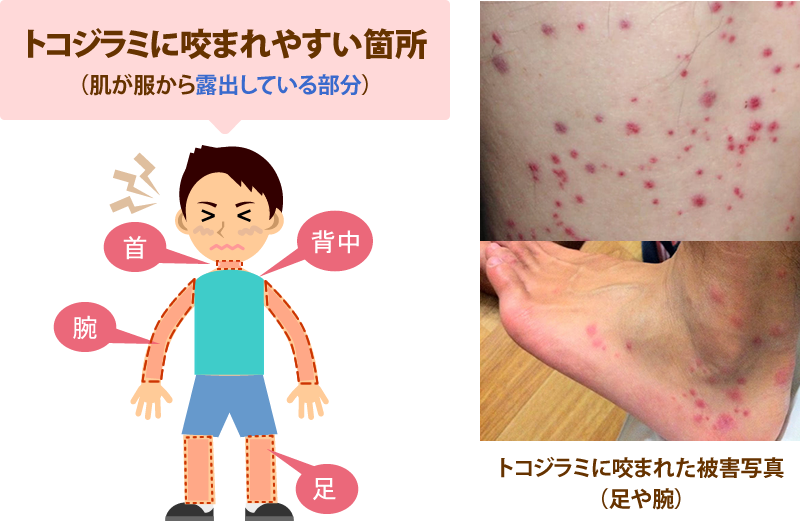

知識がないまま掃除を始めると、家の中に病原菌を撒き散らすことになりかねません。また、フンの下に隠れたダニやノミが繁殖し、アレルギーや喘息の原因になるなど、二次的な健康被害(二次被害)を引き起こすリスクも高まります。

天井裏や断熱材への深刻なダメージ(悪臭・シミ・腐食)

イタチは「ためフン」といって、同じ場所にフン尿を排泄し続ける習性があります。屋根裏や天井裏は最も被害に遭いやすい場所の一つです。

屋根裏や天井裏にフン尿が蓄積されると、強烈な悪臭が発生するだけでなく、その水分やアンモニアが天井のシミ、建材の腐食、金属部分のサビを引き起こします。さらに、断熱材が汚染されると、断熱材ごと交換する大規模なリフォームが必要になるケースもあり、家の資産価値を大きく低下させる原因となります。

これらのリスクを理解したうえで、正しい方法で処置することが重要になります。

それは本当にイタチのフン?他の害獣との見分け方

対処の前に、そのフンが本当にイタチのものかを確認することも重要です。害獣の種類によって、リスクや対処法が異なるためです。イタチのフンは、他の害獣と比べて特徴的です。

イタチのフンの特徴として、細長く(直径5mm、長さ6cm程度)、黒っぽい色をしています。水分が多く、強い悪臭を放ちます。雑食性のため、動物の毛や骨、昆虫の羽などが混じっていることが多いのが最大の特徴です。同じ場所に集中的に排泄する「ためフン」をします。

屋根裏や床下でよく見られる他の害獣のフンとの違いを以下の表にまとめました。

| 害獣の種類 | フンの特徴 | 主な違い・見分け方 |

|---|---|---|

| イタチ | 細長い(直径5mm, 長さ6cm程度)。黒く、水分が多い。毛や骨が混じる。 | 非常に臭いが強く、ためフンをする。 |

| ネズミ | 小さい(米粒~大豆程度)。茶色~黒色。パサパサしている。 | 移動しながら排泄するため、広範囲に散らばる。 |

| ハクビシン | 丸っこく、太い(直径1~2cm)。イタチより大きい。種子が混じる。 | 果物を好むため、フンに種がそのまま混じっていることが多い。 |

もしフンに「種子」が混じっていればハクビシン、「毛や骨」が混じっていればイタチの可能性が濃厚です。種類が特定できない場合や、複数のフンが混在している場合は、より慎重な対応が求められます。

もしイタチ以外のフンがある場合も、安直に自分で消毒するのは避けた方がいいです。

プロが教える!安全にイタチのフンを消毒・清掃する全手順

ここからは、感染リスクを最小限に抑えて、ご自身で対処する場合の具体的な方法を4つのステップで解説します。前述した「危険性」を理解した上で、細心の注意を払って実行していく必要があります。

STEP 1: 【準備編】必須の道具と安全装備チェックリスト

作業の安全性は、準備段階でほぼ決まります。「これくらいなら大丈夫だろう」という油断が、最も危険です。以下のチェックリストを参考に、一つも欠けることなく準備してください。

【最重要】安全装備

- 防護服(つなぎタイプ):ウイルスの侵入を防ぐため、肌が露出しないもの。なければ使い捨てのレインコート(上下)で代用し、隙間をテープで塞ぎます。

- N95規格以上の防塵マスク:病原菌の吸入を防ぐため、医療用・産業用の高性能マスクが必須です。

- ゴーグル(保護メガネ):フンや消毒液が目に入るのを防ぎます。隙間のないタイプが理想です。

- ゴム手袋(厚手):病原菌に直接触れないため。軍手は液体が染み込むためNG。2枚重ねを推奨します。

- 長靴:足元からの侵入を防ぎます。

清掃・消毒道具

- ほうき・ちりとり:フンを集めるため。(※絶対に掃除機は使わないでください)

- ゴミ袋(厚手):汚染物を密封するため。2重にして使います。

- 雑巾・ペーパータオル(大量に):拭iき取り用。すべて使い捨てにします。

- 霧吹き(スプレーボトル):フンを湿らせるために使います。

- 消毒液(次亜塩素酸ナトリウム):家庭用塩素系漂白剤(ハイター、ブリーチなど)で代用可。

- (あれば)エタノール消毒液:金属部分の消毒に使います。

STEP 2: 【清掃編】フンと汚染物の安全な除去

- 換気の徹底:作業場所の窓を開け、換気扇を回し、空気の流れを作ります。ただし、室内への流入を防ぐため、屋根裏から室内への扉は固く閉ざしてください。

- フンを湿らせる:ここが非常に重要です。乾燥したフンを掃くと、病原菌が空気中に飛散します。霧吹きに水(または消毒液)を入れ、フンやホコリが舞い立たないよう、十分に湿らせます。

- 汚染物の除去:湿らせたフンを、ほうきとちりとりで静かに集めます。フンに汚染された断熱材なども一緒に除去します。

- 密封して廃棄:集めたフンや汚染物は、厚手のゴミ袋に入れ、空気を抜いてからしっかりと密封します。さらにその袋をもう一枚のゴミ袋に入れて二重にし、可燃ゴミとして処分します(自治体のルールを確認してください)。

STEP 3: 【消毒編】正しい消毒液の選び方と使い方(希釈方法)

フンの除去が終わったら、フンがあった場所とその周辺を徹底的に消毒します。イタチのフンに含まれる多くの病原菌には、「次亜塩素酸ナトリウム」が最も効果的です。

▼消毒液の作り方(希釈早見表)

| 用途 | 推奨濃度 | 作り方(水1Lに対して) |

|---|---|---|

| フンがあった床・壁の消毒 | 約0.1% (1000ppm) | 家庭用塩素系漂白剤(濃度5%)を20ml(キャップ約1杯) |

この希釈液をペーパータオルや使い捨ての雑巾に浸し、フンがあった場所を中心に、広い範囲を「浸すように」しっかりと拭き上げます。10分ほど放置した後、水拭きで消毒液を拭き取ってください。

【注意点】

- 次亜塩素酸ナトリウムは金属を腐食させるため、金属部分に使用した場合は早めに水拭きしてください。金属部分にはエタノール消毒液が適しています。

- 作業中は必ず換気を続け、皮膚や目に消毒液が触れないよう注意してください。

STEP 4: 【消臭編】フン尿のしつこい悪臭を取り除く方法

消毒作業が完了しても、フン尿の強烈な悪臭は残ることがあります。これは建材に臭いが染み付いているためです。

市販の消臭剤(酵素系や微生物系のもの)を使用することで、ある程度の臭いは軽減できます。しかし、断熱材の奥深くまで汚染が及んでいる場合、DIYでの完全な消臭は困難を極めます。臭いが取れない場合は、オゾン脱臭などを行う専門業者の領域となります。

自分で消毒する際の重要注意点と「業者に頼むべき」サイン

安全に作業を終えるために、以下の注意点を絶対に守ってください。そして、少しでも「無理だ」と感じたら、すぐに作業を中断し、プロの害獣駆除会社などの専門家を頼るようにしましょう。

注意点1:フンや汚染物を素手で触らない・吸い込まない

「少しだけだから」と、手袋やマスクをせずに作業するのは絶対にやめてください。前述の通り、目に見えない病原菌による感染リスクが非常に高い行為です。

注意点2:掃除機は絶対に使用しない(病原菌が飛散するため)

絶対に、家庭用掃除機でフンを吸い込まないでください。掃除機のフィルターは病原菌を通過させ、排気口からウイルスや細菌を部屋中に撒き散らすことになります。これは最も危険なNG行動の一つです。

注意点3:こんな場合は自分での対応を中止し、すぐにプロに相談を

以下の状況に一つでも当てはまる場合は、自分での対処は不可能です。健康被害や家屋へのダメージが深刻化する前に、作業を中止して専門業者に相談してください。

▼ プロに即相談すべき「DIYの限界サイン」

- フンの量が広範囲(例:畳1畳分以上)に及んでいる

- 天井や壁に、フン尿による明らかなシミが広がっている

- 断熱材が広範囲(フンの下だけでなく、その周囲まで)汚染されている

- 屋根裏や床下など、高所や閉所での作業が困難で危険を伴う

- 既存記事の知見の通り、古い日本家屋で隙間が多く、汚染範囲が特定できない

- 清掃・消毒をしても、強烈な悪臭がまったく消えない

消毒後の「再発防止」が最も重要!イタチの侵入経路を塞ぐ方法

苦労してフンを清掃・消毒しても、イタチが戻ってこられる状態では、数週間後には同じことの繰り返しになります。フンの処理は対症療法であり、根本解決は「侵入経路の封鎖」です。

イタチが侵入する主な経路とは?(3cmの隙間でも危険)

イタチは非常に体が柔らかく、わずか3cm程度(500円玉ほど)の隙間があれば侵入できてしまいます。既存記事でも指摘されている通り、主な侵入経路は以下の通りです。

- 屋根の隙間:瓦のズレ、棟板金の隙間、軒天の換気口など。

- 壁の隙間:通気口、換気扇のダクト、エアコンの配管導入部の隙間(パテの劣化)など。

- その他の穴:床下の通風孔、使われていない配管の穴など。

自分でできる侵入経路の塞ぎ方と限界

自分でできるで可能な対策として、パンチングメタル(金属製の穴あき板)や頑丈な金網で、これらの隙間を物理的に塞ぐ方法があります。

しかし、イタチの侵入経路は一つとは限りません。高所作業の危険性に加え、素人目には「隙間」と認識できないような場所から侵入しているケースも多々あります。家中の全ての隙間を、イタチが突破できない強度で完璧に塞ぐのは、専門的な知識と技術がなければ非常に困難です。

不安な場合・被害が深刻な場合は「害獣駆除業者」への依頼を

自分で対応する範囲場合の限界サインに当てはまる場合や、侵入経路の封鎖に自信が持てない場合、そして何より作業に不安や恐怖を感じる場合は、迷わず害獣駆除の専門業者に依頼してください。

専門業者は、DIYでは不可能なレベルの作業を行います。

- 徹底的な清掃と消毒:汚染された断熱材の撤去・交換、専用の殺菌剤による消毒。

- 専用機材による消臭:オゾン脱臭機などを使用し、建材に染み付いた悪臭を元から分解します。

- イタチの追い出し・駆除:法律(鳥獣保護管理法)を遵守した適切な方法でイタチを追い出します。

- 侵入経路の完全封鎖:専門家の目で全ての侵入経路を特定し、金網やコーキング、セメントなどで確実に封鎖し、再発を防ぎます。

- 殺菌・殺虫処理:フンから発生したダニやノミなどの二次被害(衛生害虫)も同時に駆除します。

イタチ被害は進行すると建物への被害や健康への被害に繋がる甚大な問題です。

ご自身で行うにもリスクがありますし、プロの害獣駆除業者に依頼するのが望ましい事象ではありますので、専門業者に頼ることも検討してください。

- 場所

- 大阪府摂津市・個人宅

- 対応場所

- イタチの糞清掃・消毒

以前から床下で小動物が動き回る騒音と異臭もしたので、床下点検口から覗いたら、イタチの糞らしきものが散乱していました。おそらく、イタチが床下へ侵入する箇所が何処かにあり、何度も出入りしているようでした。住宅メーカーに連絡して対処してもらおうとしましたが、床下の糞の清掃や消毒まで対応していないようでしたので、害獣駆除業者さんに相談してみたら対応可能ということで依頼させて頂くことになりました。糞清掃から消毒除菌施工まで、床下作業で大変だったと思いますが、大変助かりました。ありがとうございました!…もっと読む

まとめ:イタチのフン消毒は「安全確保」と「再発防止」が鍵

今回は、イタチのフン消毒の危険性と、安全な対処法について専門家の視点で解説しました。

最後に、この記事の要点をまとめます。

- イタチのフンは深刻な感染症のリスクがあり、安易な清掃は危険です。

- DIYで対処する場合は、防護服・マスク・ゴーグルなどの安全装備が必須であり、掃除機の使用は絶対NGです。

- 「フンが広範囲」「シミがある」「悪臭が消えない」場合はDIYの限界サイン。すぐに専門業者に相談してください。

- フンの清掃後は、イタチの侵入経路を完全に封鎖する「再発防止」こそが最も重要です。

- 安全で確実な解決を望むなら、信頼できる専門業者(実績・資格・保証の確認)に依頼するのが最善の選択です。

ご自宅の屋根裏や天井裏でイタチのフンを発見した場合、焦って行動する前に、まずはこの記事で解説した正しい知識に基づき、ご自身とご家族の安全を最優先に行動してください。

当社ではイタチ駆除やイタチのフンの消毒の施工実績が多数ございます。関西エリアでイタチのフンにお困りの方はお気軽にお問い合わせください。